シリーズ白眉対談17「COVID-19 対策最前線特集」(2020)

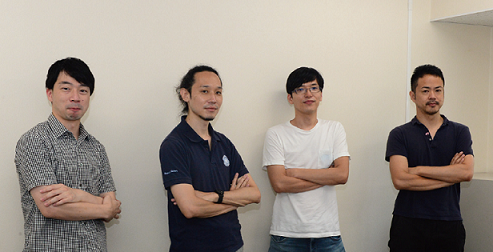

登場人物

ファシリテーター

杉田 征彦 第10期 ウイルス・再生医科学研究所 特定助教

対談者

水本 憲治 第9期 総合生存学館 特定助教(専門領域:疫学・予防医学)

古瀬 祐気 第8期 ウイルス・再生医科学研究所 特定助教(専門領域:微生物学・感染症学)

堀江 真行 第7期 ウイルス・再生医科学研究所 特定准教授(専門領域:ウイルス学)

司会 杉田 今回は、COVID-19 特集ということで、最前線で活躍されている白眉研究者のお話を聞こうという企画です。まずは簡単な自己紹介をよろしくお願いします。

堀江真行 特定准教授 第7期の堀江です。僕は、感染症というよりは、ウイルスの基礎研究をやっていて、バックグラウンドは獣医学です。

古瀬祐気 特定助教 第8期の古瀬です。お願いします。感染症の研究と、ウイルス学の基礎研究を両方やっていて、次の水本さんと一緒に、クラスター対策班でデータ解析などをやっております。

水本憲治 特定助教 第9期の水本です。感染症対策を中心に、ウイルスや細菌が人に与える影響についてのリスク推定をしています。感染力や死亡リスクから、輸入リスクとか絶滅リスクなど、広範なリスク推定を専門にしています。

対策班への参加

司会 今回どういった経緯で厚労省クラスター対策班に参加されるようになったんですか?

水本 クラスター対策班が立ち上がるということで、西浦先生から電話で招集がかかりました。着信があったので、「これは招集かな」と。僕にとって西浦先生は元ボスですから、ほぼ強制で招集ですね(笑)。2009年の新型インフルエンザ流行時に医系技官として感染症対応していたのもあって、(召集の)心構えはできていました。

古瀬 専門家会議というのがそもそも1月の終わりにできて、だけれど専門家会議の先生方や厚労省の職員の方たちだけでは手の回らないところがあったので、ほかの研究者を集めようとなった。

司会 古瀬さんは、西浦先生の方から?

古瀬 学術会議が2月にタイであって、それに参加していて。帰国したタイミングで、クラスター班にいた国際医療大学の和田教授から、いま日本にいるなら「明日来て」って言われて…。そのとき日帰りだと思って東京に来たんですが、そのまま4ヵ月間も詰めることになっちゃって(笑)。

水本 ちょうど活きのいいのが来た、ということでね。

古瀬 専門家会議のメンバーの半分ぐらいはクラスター対策班に入っていて、その人たちの知り合いが呼ばれたという。

水本 参加メンバーもおのおの、声掛けなんかを受けた有志ですね。

司会 じゃあ、フィックスしたネットワークというよりも、かなり個人的なつながりで結成された感じなんですね。

古瀬 みんな、友達の友達…みたいに名前と顔は知っている。登録している人がいて、有事にその人たちが出向いているというわけではないんです。

水本 いまのところ日本では長崎大学と東北大学が感染症関連では拠点ができていて、それ以外の機関の研究者は単独でやっていることが多い。和田先生もそんな感じですよね。

司会 普段の研究活動や分析と、厚労省の対策班では作業内容はかなり違うんですか?

水本 基本的に、僕はいつもの研究と同じなので、クラスター対策班の仕事は延長線上みたいな感じですね。

古瀬 僕と水本さんは、まあまあシニアな方なので、好きにやらせてもらっていたというか。もうちょっと若い人たちは、上から直接あれこれ指示が来ることもある。

司会 クラスター対策班の仕事で得た情報が、論文のデータとなって研究が進んでいるという感じなんでしょうか?

水本 日本のクラスター班のデータで論文を書くことにはつながってないんですよね。

古瀬 あるにはあるけれども、分野や手法的には使えないものが多い。

水本 クラスター班だけで何かすごいことをやっているわけじゃなくて、動かしているのは医系技官の人たちだったりするわけですよね。

司会 じゃあ、逆に、クラスター班には、どんな基準で人が集められたんでしょうか?

古瀬 人間のデータを扱っているっていうこともあるので、メンバーはまずはコミュニケーションがよくできて、信頼のおける人が必要なわけですよね。あとは疫学と医療現場の両方のバックグラウンドがある方が望ましいこともあります。

対策班の役割

司会 コロナ対策の最前線である厚労省クラスター対策班では、具体的にどのようなことをされているんでしょうか?

水本 通称クラスター班は、英語ではエマージェンシー・オペレーティング・センター(EOC)と言います。今回は、専門家集団が、厚労省の政策決定・政治判断に関わる人たちの中に科学者として参画し、データ分析を通じて彼らに助言をしていくというものだと思います。医系技官はバックグランドが医師だったり、公衆衛生の知識・経験はあるんですけれど、複雑なリスク推定までは対応できません。それをクラスター班が補ったという位置づけと認識をしています。

司会 EOC機能って海外とは異なるんですか?

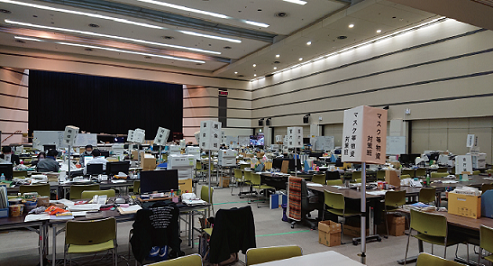

水本 厚労省内で、対策本部がつくられるんです。新型インフルエンザ本部とか、震災本部というのもできたんです。だから、そのときは省の中で部局を全部またいで職員が招集されて、大きな会議室で100~200人規模でやるわけなんです。

司会 シンゴジラにそういうのが出てきました。省庁横断対策班みたいな。

水本 日本においては、科学者の集団が現場にいて、彼らのコンサルテーションができる体制というのが、実は今回初めて実現したというのが事実なんですよね。

司会 厚労省の方のタスクとしては、データを吸い上げて、理解可能な形で提示するというイメージでいいんですか?

水本 医系技官は医療政策の専門家で、通常はジェネラリストの集団なんですよね。例えば、2年ごとに入れ替えがあったりして。感染症政策に特化している方はごく少数であって、また、感染症データ解析のプロじゃないので。

司会 業務には、難しい局面やもどかしさもあると思いますが?

古瀬 もっと現場の人やリソースを繋ぎたいという思いがありますね。僕らでも実際は難しいんです。立場が弱いというか、オフィシャルな厚労省の職員ではないので。

水本 なので、私たちは例えばリスク解析だけじゃなくて、普段のちょっとした疑問に対してアドバイスする。つまり、コンサルタントのコンサルタント。要は、単純に言うとリスクをちゃんと推定して、彼らに厚労省の行政官に助言していくというような位置づけなのかなと思っています。

死亡リスク

司会 最近、アジア人はコロナウイルスに対する耐性が、いわゆる白人よりも強いんじゃないかって、まことしやかに巷で言われていますけど、あれはまだはっきりと分かっていない?

古瀬 ウイルス感染症が難しいのは、我々の体を利用してウイルスが増えるので、我々の免疫状態とかによって予後が決まるところもある。その人の集団によって異なりますよね。

司会 まだはっきりは分かっていない。だから、ウイルス側の要因なのか、本当に人の体の要因なのか、社会的なそういうシステムなのかはまだ…。

古瀬 わからないですよね。

水本 そうあってほしいと願いながらも、それを手放しに今は言えないなっていうのがあるので。感染拡大の抑制に効果があると考えられるものを、ちゃんと淡々とやっていこうと思います。

司会 新型コロナの致死率はどのくらいなんでしょう?

古瀬 死亡率の計算は難しい。CFRというのとIFRというのがあって、詳しくは水本まで。

水本 今回、よく使われるCFR(Case Fatality Ratio)は、下(分母)が患者さんで報告患者数なんですよ。上(分子)は死亡者数で、まあまあ正確な数値としての前提がある。ただし、各国比較がとても難しいんですよ。例えば、国によってサーベイランス・システムも違うし、医療体制も違うので、どれだけ実際に見つけているのかのバイアスがかかりやすい。代わりに、例えば日本国内の同じような感染症サーベイランスや、同じ制度の下であれば、バイアスが比較的少ないので、感染弱者の特定にはかなり有効な指標なんですよね。IFR(Infection Fatality Ratio)というのは、既感染者数に基づいて計算するので、より精緻な死亡リスクなのですが、推定手法に、モデル推定と、血清疫学調査/抗体価調査の、2つのやり方があって、これをもとに、感染者人口を推定していきます。ただ、MERSやSARSとかでも致死率20%とか、40%とか値が出るんですけど、あれも弱者の集団だったら高く振れるし、若かったらずっと低いんです。

司会 普通の人だと死亡率の高い低いにとても敏感ですよね?これを伝える難しさってありますか?

水本 「感染」と「発症」って違うじゃないですか。どの指標を選ぶかによって、この「死亡リスク」って全然値も違うし、解釈も違ってきますからね。ここが難しいんです。