シリーズ白眉対談16「言語と記憶」(2019)

カテゴリー化と記憶

(鈴木)人間のカテゴリーは動物にはそのまま当てはまらないんですよね。オナガザルの仲間ではそういうカテゴリー化の研究がされていて、若い時は空を飛んでいる猛禽類に対しても他の鳥に対しても全部同じ警戒行動を取って、区別ができない。親と長い間一緒にいることで、カテゴリー化が洗練されてくる。生き物がものをどうカテゴリー化するのかは、進化の歴史の中でその必要があるかないかということと対応してるんじゃないかと思うんです。

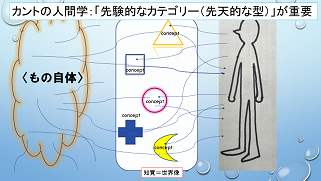

(田中)カテゴリー化というのは、外界にある全ての刺激を区分けして、ちょっとずつ集合を作って分節化していく作業ですね。本来なら全部違うものと認識してもいいものを、なぜ分けるのか、どういう法則や原理に従って発生してくるのか。昔からいろいろな学問で研究されてきたテーマで、今の話はカテゴリー化が自然的なのか文化的に構築されるのか、何のためにカテゴリーが出てくるのかということにつながっていると思います。その中で記憶にも話を広げていきたいと思うんですけれども、平野さんのご研究はこの辺の話とどう関わってくるんでしょうか。

(平野)僕は鈴木さんの話と違って、脳の動作環境として何か入力があった時に新たな行動を引き出すことができる、そこで何が起きているのか、入力に対するある特定の行動の出力を観察することで記憶を評価する、という研究をやっています。記憶の根本は神経の強弱の切り替えなんです。ある神経入力が回路に入ってきてそれに対する可塑的変化があって新たなことができる。そういう時に何が起きているのかを、ある行動系で評価しているということです。一方カテゴリーの話でいうと、カテゴリーをなぜ作ることができるのかは、神経科学ではコンセンサスが得られていて、要は「一般化」なんです。ある事象全てをそのまま記憶すると一般化できずカテゴリー化はできない。一番良い例として、写実的な記憶ができる人は、何万桁かの円周率を3 秒間見せるだけで全部言えるんです。

(天野)すごいですね、それ。

(平野)ハトと同じような記憶システムなんですが、この場合人が覚えられないんですよ。人は気分によって顔が変わるし、髪型も変わる、それが一般化できない。特徴を捉えてカテゴリー化することができない。概念を通してカテゴリー化を作っている人間特有のものだと思います。

(天野)よくいわれるように、色についての言葉が少ない民族と、色の名前の多い日本人は認知の違いがあるんでしょうか。

(平野)文化的にいろんな色を使って文化物を作ってくればある程度の言葉はできてくると思うんですが、文化背景だと思います。

(田中)その場合には認知と、認知によって得られる感覚の細分化は……。

(平野)ちゃんと分けたほうがいいと思うんですけれども、例えばリンゴを見ても赤い丸いものと思うのが知覚で、それをリンゴと認めるのが認知です。色に関しては人間は言葉があるから、言葉に当てはめてそれを認知するところがありますね。

(天野)言葉が認知や思考力をリードしているところはあるんですかね。

(平野)それはあると思います。人間の特徴は個体を超えて進歩することができることで、普通の動物は一から学習しなければならないけど、人間は書物に残して、教えて聞かせることができる。スタートが違うんですよ。人間は蓄積して進歩できるんですよね。そのツールとして言葉があると思います。

(鈴木)他の動物でも子どもと親の世代が重なっているような動物、例えば猿や鳥では、行動や言葉の性質が世代を超えて文化的に継承されることも報告されています。アメリカコガラというシジュウカラの仲間は、オス同士が言い争いをするんです。複雑なフレーズをお互いに鳴くんですが、その時に使ってるフレーズがまさに文化的に世代を超えて徐々に流行語みたいに進歩しているんです。

(一同)すごい(笑)。

(田中)しかも喧嘩の中でというのが面白いですね。喧嘩の中の言葉に流行がある。人間の「やばい」や「かわいい」みたいに、本質的にはどちらでもいいような言葉が流行るのと同じ、無意味なところに流行りが生まれるみたいな。

(鈴木)さっきの話に戻りますが、いろんな色を指し示す言葉が多い民族ほど色を識別する能力が高いっていうことですか?

(天野)いや、言語があるからこそ感性が育つというのは?日本語で主語が曖昧なことが、自己意識の薄さと結びつくんじゃないか、とか言われますが?

(平野)言語が感性を発展させるというのは、確かにそうだと思います。

(鈴木)それって多分逆も考えられて、感性が発達したからそれに対応した言語が進化すると。

記憶の作られ方

(田中)さっきシジュウカラは日本もヨーロッパも語順が一緒とのことで、文法構造と行動様式との関係には簡単につながりそうにないかなと思います。知覚と思考と認知の関係みたいに。言葉の一番基本的な形が見えたかもしれないとか記憶の始まりのメカニズムが明らかになるかもと聞くと、普段の「昨日食べたご飯がおいしかった」という日常的な言葉も全てそのメカニズムに収まっているのではと、つい思ってしまう。でも「おいしい」と「おいしいから嬉しい」は全く違う回路を通って成立しているので、そこまでたどり着くにはいろんな話を組み合わせないといけない。平野さんが解明されている記憶の研究とどこまでつながるんでしょうか。

(平野)例えば昨日食べたものがおいしいというのは新しい脳回路(サーキット)ができたからです。おいしいパスタを食べたら、それが情動のサーキットネットワークにつながって報酬として捉えられて、情動的なエモーショナルドライブになるサーキットを作ってるから幸福感が得られるんですね。楽しい時を思い出すと楽しい気分になるというのはそういうサーキットができているから。それは例えば人に伝えても完全に同じようには伝わらない。

(田中)バーチャルリアリティは装置がなくてもできると思うことがあるんですけど、例えば私が天野さんに昨日食べたパスタのおいしさを伝えたい時に、天野さん側にすでにできているサーキットのどれかを使おうとして、うまくヒットすると共有できる。

(鈴木)でもそこには言語の限界がある気がします。対面して言語で伝えている時、非言語的コミュニケーション(表情やしぐさ)と言語がリンクしている。本などの文面で見るだけだと限界がある。

(田中)サーキットができる時っていう のは。

(平野) それは記憶ですね。どの記憶についてもある程度同じです。でも視覚から情動なのか聴覚から情動なのかという、使っている回路は違うかもしれません。

(田中)言語でも記憶でもここにメカニズムがあるといわれると、人も一つの機械みたいにシステムがあると思ってしまうんですが、平野さんのご研究でも鈴木さんの研究でも、あまり早合点してはいけない複雑さがある。

(平野)基本的には脳は進化した最終態として各動物が持っているものなので、各動物が生活環に合った脳を持っていると思いますよ。ショウジョウバエは匂い情報を使うから匂い学習ができるんだけど、巣がないから視覚情報はあまり使わない。ミツバチは巣があるから視覚情報が必要。ハエはミツバチより視覚回路は弱いです。いらないものを覚える必要はないし、生存に必要がない。

(田中)でもそのあとで、経験の中でこ れは必要というものは自分の中でどんどんサーキットを作っていく。

(平野)受容できる領野があれば、ですね。人間には思春期があって学習の臨界期とかなり関連があって学習しやすい時期と全然できない時期がある。

(鈴木)臨界期は鳥の音声学習にもありますよ。小鳥のヒナは巣立ってからおよそ 1 か月の間、親から餌の食べ方などを習うのですが、その時に父親から複雑な鳴き声を学習していくといわれています。その期間にもし人がヒナを保護してしまったら、放した後うまく野外でやっていけない。遺伝的には同じベースを持っていても臨界期での経験がその後の鳥の人生(鳥生?)を左右しちゃう。

(平野)ちょっと話が変わりますが、キンカチョウで臨界期の時間がどうやって決められるのかを調べる実験があって、鳴きそうになったら檻を叩いて鳴かせないようにする、というのを交代制でやる。すると臨界期が伸びるんです。

(一同)へぇー。

(平野)結論としては、自分が鳴くという行動の方が大事なのではないか。聞いて鳴くのでなく自分が復唱する回数をカウントしている。

(鈴木)なるほど、時間的な感覚じゃな くて。

(平野)そう、自分が聞いて学習するのではなく自分がどれだけアクションを起こしたか。

(鈴木)人間でも、頭を使ってないと錆びるって、のび太のお母さんも言ってましたしね。

(一同)(笑)。

(田中)今みんなで笑ったのは、それぞれの頭の中にドラえもんという表象を作ったからですね。お三方のお話を聞いていて気になっていたのは、言葉もそうなんですが、記憶サーキットができていく時に個体差も地域差もある。その境目って何なんだろう。直接的には食物や生死に関わるようなカテゴリーを獲得するのはありえそうですが、美術や文化などは生死には関係ないけれども重要で価値があるものもあるし、一見わからないけれども自分たちの存在に関わるかもしれない。