シリーズ白眉対談16「言語と記憶」(2019)

登場人物

司会(話題提供兼対談者)

田中 祐理子 京都大学大学院文学研究科特定准教授(専門:哲学、科学史)

対談者

天野 恭子 京都大学人文科学研究所特定准教授(専門:古代インド文献学)

平野 恭敬 京都大学医学研究科特定准教授(専門:神経科学)

鈴木 俊貴 東京大学大学院総合文化研究科助教(専門:動物行動学)

自己紹介

(田中)それでは白眉対談を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。まずお一人ずつ、お名前とご専門についてお話しください。

(鈴木)9 期の鈴木俊貴です。専門は動物行動学で、動物がある振る舞いをすることが、生きる上や繁殖する上でどのように役立っているのか、ということを研究しています。今着目しているのは、野鳥の鳴き声です。どのような情報を鳥同士で伝え合っているのかに興味があります。

(天野)8 期の天野恭子と申します。専門は古代インド文献学です。文字通り古代インドの文献を研究しているのですが、私のいう古代とはだいたい紀元前 1000 年くらいのことです。ここにいらっしゃっている研究者の皆様にとっては、古い時代というと何百万年単位とか何億年単位とかですよね。でも文献では紀元前 1000 年は相当古いということになります。

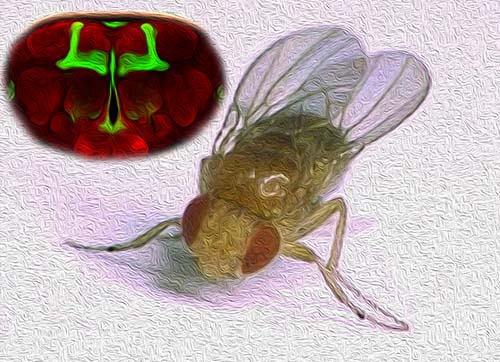

(平野)9 期の平野恭敬です。専門は神経科学と分子生物学です。ショウジョウバエを使って記憶の研究をしています。脳の中でどういう情報処理がなされ、それがどのような分子メカニズムを経て生涯続くような記憶となるのかを、遺伝学、分子生物学を駆使して研究しています。

(田中)9 期の田中祐理子です。今日は司会も担当いたします。専門は哲学で、 19 世紀から 20 世紀にかけての科学の歴史と哲学の歴史の相互関係、特に科学の進歩が哲学の問題をどのように変えたかを研究しています。今日は「言語と記憶」をテーマとして皆さんにお集まりいただきました。お三方ともそれぞれ全然別の研究をしていらっしゃるのですが、まず話の入り口として、皆さんが「言葉」や「記憶」をどのように捉えているのか教えてください。

動物と人間の言葉

(鈴木)言葉というと、まず皆さんが考えるのは、私たちが会話の中で使っている言葉ですね。人の言葉はコミュニケーション・ツールで、「他者に情報を伝える」というのが基本的な性質です。そこに着目すると、例えば僕が研究しているシジュウカラという小鳥も、言葉を使っているといえるかもしれない。言葉を人が持っているものだという前提を取っ払ってしまえば、いろんな生物に解釈を広げることができる。そうすると例えばショウジョウバエにもつながるかもしれない。

(平野)ショウジョウバエにはつながらないんじゃないでしょうか。少なくとも文章でないことは確かなんですね。文節がない。ショウジョウバエの場合、特殊な周波数帯の音を出して求愛行動しますが、スピーカーでその周波数帯を聞かせても、間違えて交尾しやすい状態になります。

(田中)動物の場合は、本能というか生得的なんですよね。学習によって習得するのではない。

(鈴木)実は生得的じゃないものも含まれています。鳥の場合は鳴き声と意味を関連づけて学習したり、もしくはあるフレーズが文化的に世代を超えて地域に伝承される例が知られています。全てが本能とは言い切れないところがある。

(田中)では、天野さんにとっての言葉というのはどういうものですか。

(天野)私がやっているサンスクリット語は、印欧語の仲間なんですね。ほとんど全てのヨーロッパの言語、古くはギリシャ語とかラテン語とか、英語もドイツ語も仲間です。印欧語比較言語学は、いろいろな言語に残っている語彙や文法の材料から、言語が分かれる前のもとの形を再建していくんです。専門でない方にそこで出てくる複雑な活用の話をしたら、「人工的だね」と言われたんです。私はもともと言語というのは自然発生的なものだと思っていたのですが、それでは説明のつかない複雑さもあることに気づきました。

(田中)わかります。印欧祖語というのは、インド・ヨーロッパ語族における祖先となる言語で、それを探っておられるということですか。

(天野)さかのぼることができる、分かれ目になったところを再建するということですね。語彙はある程度共通しているところがありますし、文法の活用もある程度再建することができる。

理性とは何か

(田中)私も付け加えておきますと、やはり言葉は特に現代哲学では決定的です。近代以降ヨーロッパ哲学の流れですが、人間が神様の作った特別な生き物ではなく動物であるということを引き受けて考えていく時に、それでも人間は特別だという時の拠り所が言語だった。言語を駆使し、分節し、論理関係ができあがっていく、それを使いながら共同体を作っているのは人間だけだ、というのがずっと中央にあるテーゼになっていた。理性=言語みたいな感じで。

(天野)その場合の理性というのはどういうものなんですか。人間を人間たらしめているものを理性と呼んでいるのか。動物と隔てるものとして。

(平野)精神医学的な理性の定義は、人間らしさとか自己の中のもう一つの理想となるロールモデルみたいな存在ですね。人間の心はフロイトの時代からそうですが、無意識の状態でいつも意識の中に入ってくるものを自我が止めていて、そうしないと人間が知覚する外界と内的な欲求と理性の整合性が取れない。その整合性を取るために自我が何とかしようとしている。その中の一つのコンポーネントが理性だと。

(天野)脳の一つの働きとして。

(平野)人間の脳には理性がある。スーパー・エゴというやつですね。

(田中)スーパー・エゴの方が理性なんですね。面白い。無意識ではなくて。

(鈴木)「我思う、ゆえに我あり」みたいに、私たちは人間だから自分を内的に知覚して言葉で共有できる。でも実は動物に意識や理性がないことを誰も証明はしていなくて、僕たちは人間が特別だと思い込んでいる可能性もある。