ウイルス史に取り組む(堀江 真行/2018)

私の研究対象は「ウイルス」であり、様々な側面からウイルスを研究している。その中でも最も力を入れているのは「生物のゲノムに存在する太古のウイルスに由来する遺伝子配列」に関する研究である。これらのウイルス由来の遺伝子配列から私たちは「太古のウイルス」や「ウイルスと生物の共進化」を知ることができる。

ウイルスはさまざまな生物に感染し増殖する。ウイルスはタンパク質の合成装置等を持たないため単独では増殖できない。そのためウイルスは宿主に寄生し、細胞の様々な装置を乗っ取ることによって増殖する。このような特徴からウイルスは非生物として分類されることが多い。私は学部の獣医学教育の一環でこのウイルスという不思議な存在に触れ、強く興味をもった。ウイルスはときに寄生する宿主に疾病を引き起こすため、人や家畜動物、さらには作物の感染症としてのウイルスの研究が最も盛んである。一方、ウイルスは様々な生物種(一説にはほぼすべての生物)に感染しその生態に影響し得ることから、生態系の観点からも研究が行われている。ときには遺伝子治療の運び屋としても使われる。このように様々な側面からウイルスの研究が行われている。これらに加え、生物のゲノムに存在するウイルス由来の遺伝子配列に関する研究が注目を浴びている。

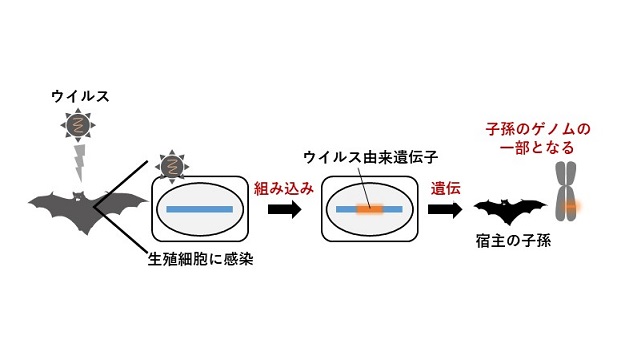

私たちの遺伝情報のほぼすべては細胞核内のゲノムDNAに格納されている。この遺伝情報は親から子へと受け継がれるが、その伝達は正確ではない。遺伝情報の複製のエラーや、利己的な遺伝子と呼ばれる遺伝子配列が転移することによって様々な変異が生じる。このような変異が蓄積することによって生物の多様性が生じたと考えられている。これらに加え、ごく稀に生物のゲノムにウイルスの遺伝子が取り込まれることがある。例えば、哺乳動物のゲノムDNAの約10%はレトロウイルスと呼ばれるウイルスに由来する配列である。私はRNAウイルスと呼ばれるウイルスに着目し、主に哺乳動物のゲノムに存在するRNAウイルスに由来する遺伝子配列に関する研究を行っている。現在の私の研究トピックは、以下のように大きく2つに分けられる。

1つめは古代のRNAウイルスに関する研究である。ウイルスは極めて微小であり、わずかな核酸とタンパク質等からなるため、これまでに化石は見つかっていない。近年は永久凍土やミイラから直接的に過去のウイルスに関する研究もなされているが、現状では最高でも数万年前までしか遡ることができない。一方、ゲノムに存在するウイルス由来の配列を利用すれば数千万年以上前のウイルスの存在年代、宿主、さらには遺伝情報を知ることができる。例えばヒトとサルで共通のウイルス由来の遺伝子配列を持つ場合、その遺伝子配列はヒトとサルの共通祖先において獲得されたと考えられる。つまりその由来となったウイルスは、ヒトとサルの分岐より前(例えば4000万年以上前)に存在し、ヒトとサルの共通祖先を宿主とすることがわかる。さらにその遺伝子配列を利用し、分子系統解析を行うことによって太古のウイルスと現在のウイルスの系統関係を推定することができる。つまり、生物ゲノムに存在するウイルス由来の遺伝子配列は「ウイルスの分子化石」といえる。このウイルスの分子化石を用いて、現在はRNAウイルスの多様性の理解、さらには「RNAウイルス史」の作成を試みている。

2つめはRNAウイルスに由来する遺伝子配列の生物学的意義の解明である。生物が獲得したウイルス由来の遺伝子配列の中には生物の中で機能を持つものも存在する。これらの解析は生物のゲノムに豊富なレトロウイルス由来の遺伝子配列や、ヒト、さらにはマウスのような古くから飼育・実験方法が確立しているモデル生物に限定されることがほとんどである。しかし、ウイルス由来の遺伝子配列は、飼育・実験方法が確立していない非モデル生物にも多く存在する。そのため私はコウモリなどの非モデル生物と呼ばれる生物におけるRNAウイルス由来の遺伝子配列の機能に着目し、その生物学的意義について解析を行っている。

私は上記の研究課題について、実験による「ウェット」な解析、コンピューターを用いた「ドライ」な解析、さらに「フィールドワーク」を組み合わせた研究を行っている。これらすべてに精通するのはなかなか難しいが、幅広い共同研究者に支えられこれまで順調に研究を行っている。現在、上記の研究以外にも家畜の感染症、生態学、遺伝子治療など様々な観点からウイルスの研究を行っている。「結局、堀江さんのメインの研究テーマは何なのですか?」と聞かれることも多々あるが、幅広い視点から面白い生物学的な発見ができればと思っている。

(ほりえ まさゆき)