スピード感(鈴木 咲衣/2017)

名古屋大学に在籍していた学部時代の4 年間、私はフィギュアスケート部に入っていた。入っていた、というだけでなく、かなり夢中になっていて、記憶に残っているほとんどの時間を大須のスケートリンクで過ごした。フィギュアスケートには人生が詰まっていた。そこから学んだことは今でも私の人生の指針になっている。

例えば「スピード感」。フィギュアスケートはスピードが命だ。ジャンプもスピンもスケーティングも、一定以上のスピードがあることで物理法則が綺麗に現れて、見た目も美しく技が決まる。でも滑っている本人からすると、スピードを出すってちょっと恐い。自分の状態を理性で統制できないほどのスピードが出ると、恐くなってついブレーキをかけてしまう。だって、もし転んだりぶつかったりしたら痛いから。練習を重ねて慣れてくると、そのうちに恐怖は(なくなりはしないけど)無視して、スピードに身を預けて楽しむことができるようになる。肩の力を抜いてスピードに乗って流れに身をまかせる。

ところどころ重要な所で意識を集中してタイミングよく技を決める。その感覚がすごく大事。すべての動きを統制しようとしてはいけない。

人生のいろいろな局面で、よくこの感覚を思い出す。恐がってはいけない。スピードに乗って、ところどころにある重要どころを見極めて意識を集中しなくちゃ、と。(それに気がつくのが遅くて勢い良く壁に激突したり、もしくはタイミングを間違えて豪快に転ぶこともたまにはある。しかも結構痛い!)

例えばなにかに引っかかりを感じたとき、「気にするほどのことでもないか」と納得したり「これは多分こういうことだろう」と自己完結したりしないと、うまく前に進めない。ましてやスピード感は出せない。「重要どころではない」と判断された引っかかりは、その全容を完全に認識されないまま、景色と共にどんどん後ろに流されて、思考から離れていく。

一方で、数学は真逆だ。すべての動きは統制されなくてはならない。私はすべての対象を正確に定義し、それを用いてやること一つ一つに神経を払い、全く誤解の余地のない理論を作らなければならない。

人々が日常で使う言語は、ある程度その単語の表す意味に幅がある。「赤」という単語で思い浮かべる色は、りんごの色だったり、バラの色だったり、人それぞれだろう。でも数学で使う言語には、少しの幅もあってはいけない。そして数学では、どんな小さな引っかかりも見過ごされてはならない。引っかかりはそっくりそのまま、本当にそのまま、心にとどめておく。それはずっと思考の底の方にあって、たまに浮き沈みしながら、時間とともに全容が明らかになっていく。時間はただただ流れていて、そこにメモリ(目盛)はない。

数学の「応用」を考える時も、現実社会と数学のスピード感の隔たりはやっぱり無視できない。現実社会のスピード感に合わせた応用をめざしている純粋数学者に(少なくとも私は)会ったことがない。数学の時間は(相対的に)とってもとってもゆっくり流れているのだ。そしてそこにメモリを書くこともできない。(だから、無理にメモリを書かないでくださいね。)

ポーランドの合宿型研究集会で、スイスから来たEva という女の子に出会った。彼女は当時、私の指導教官だった葉廣先生の論文を読んでいて、それが難しいと言ってちょっと苦戦していた。合宿初日の夜、宿舎に蚊が飛んできて、私たちはなかなか眠ることができなかった。すると彼女がおもむろに論文を丸め、その蚊を次々と叩いて「I found a very important practical application of Habiro’s paper!」と言った。私たちは顔を見合わせて笑った。上手だな、と思った。確かに、彼の論文は私たちの眠りを守ったから。

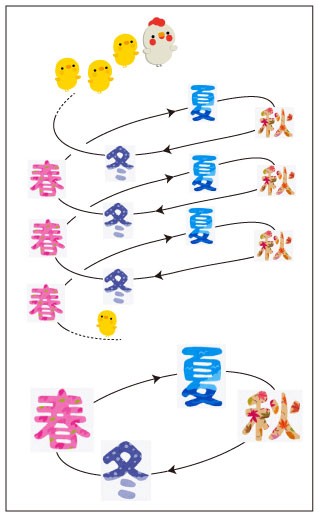

なんだか季節感の全くない文章になってしまったけれど、数学をしていても季節感はあるんですよ。今は冬で、カフェの窓ぎわであたたかな抹茶ラテとブルーベリースコーンを食べています。季節の移り変わりは思考の底での「引っかかり」の変化も促してくれる気がする。季節がめぐり、数学もめぐる。あ、数学はめぐっちゃ駄目か。いいこと言ったと思ったのに。(じゃあinfinite cover かな。通じないですね。)

(すずき さきえ)