大変ですが測るのです―森林水文学―(小松 光/2013)

研究の現場―私の場合、それは森林です。森林での水の動きを調べています。何のためにかと言いますと、森林に降った雨は、その一部は蒸発によって大気へ戻りますが、残りは川に出てきます。 川に出てくる水の量(とそのタイミング)を知ることが、渇水や洪水の予測や管理のために必要だからです。たとえば、森林を伐採したときに、あるいは、森林が回復してきたときに、どのくらい渇水や洪水のリスクが変化するか、そういうことを知りたいと思っているわけです。こういうことを探求している私たちの分野は、森林水文学といいます。水文学は「すいもんがく」と読みます。名前すら十分には認知されていない小さな分野ですが、 100 年余りにわたって、地道に研究を続けてきた分野でもあります。

森林水文学で一番大切なのは、「実際に測る」 ということです。たとえば、「森林を伐採したときに、渇水リスクがどう変化するのか」であれば、実際に森林を伐ってみて、どのくらい川に出てくる水の量が変化するのかを測ってみるのがもっとも直接的です(写真1)。 森林を伐採するのは大変ですけれども、やればできます。 伐採前のデータを 5 年とって、伐採後のデータを 5 年とるのだとしたら、10 年あればこういう研究はできます。

森林伐採ではなくて、森林回復の場合を調べるのは、 もうちょっと手間がかかります。森林の回復には少なくとも 20 年くらいかかりますから、20 年以上の間、川に出てくる水の量を測り続けなくてはいけません。こういう気の長い計測も、私たちの分野ではやっています。たとえば、 東京大学の愛知演習林の試験地では、戦前から現在にかけて森林が回復してきていますが、この試験地では 1930 年から今まで途切れることなく、川に流れる水の量を計測し続けています。すごいことに、終戦の日にも、ちゃんとデータがとられています。こういうデータを使わせていただくときには、計測していた人は、この日どんな気持ちでデータをとっていたのかなあ、と想像したりします。

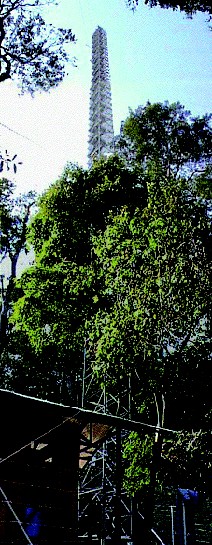

以上は、時間がかかって大変な例でしたが、時間がかからないけれど大変なこともあります。たとえば、森林に降った雨は、その一部が蒸発によって大気へ戻るのですが、その量を算定するためには、森林上の大気の風速や湿度のデータが必要です。そのために、 森林水文学者は写真 2 のようなタワーを建てて、その上で気象観測をします。 タワーは高さが数十メートルあるので(写真 2 のタワーは 50 メートルあります)、測定機器を取り付けに登って行ったところで、ドライバーを忘れていたことに気付いたりすると、もう一度下まで降りてやり直しです。あるいは、上で作業をしていて、雷雲が近づいてきたりしたら、できるだけ速やかに下に降りないといけません。これはこれで、けっこう大変です。

写真 2.森林上の気象を観測するためのタワータイのチェンマイから山道を車で1 時間ほど行ったところにあります。

夜タワーに上ると、チェンマイの夜景がきれいに見えます。

読者の方は、なんでここまでして測るのか、と思われるかもしれませんね。もっと効率的な方法はないのか、と。 もちろん、私の分野でも理論研究などが多くなされています。けれども、実学というのは最終的には政策にまで繋がりますから、「実際に測る」というプロセスはやっぱり欠かせません。たとえば、あなたが住んでいる地域の上流で、森林伐採の計画があったとして、あなたは森林伐採によって渇水が増えるのでは、と心配しているとしましょう。そのとき、「流体力学と熱力学の理論をもとにすると、森林を伐っても渇水リスクは上がりません」という説明を受けるより、「100 か所で実際に森林を伐って川の水の量を測ってみたところ、いずれの場所でも渇水リスクは上がらなかった」と言われるほうが、ずっと納得しやすいのではないでしょうか。

森林水文学の分野では、100 年余りの歴史の中で、先人たちが苦労して計測してきたデータが蓄積されています。私は白眉の 5 年間で、それらのデータをつなぎ合わせて森林と水の関係を解明し、これからの時代に合った渇水・洪水の管理を提案していくことを目指しています。 同時に、そのような営みを通じて、先人たちの思いを形にすることができたら、と思っています。

(こまつ ひかる)