白眉キャンプ秋後記(2014年11月28日~29日/山崎正幸)

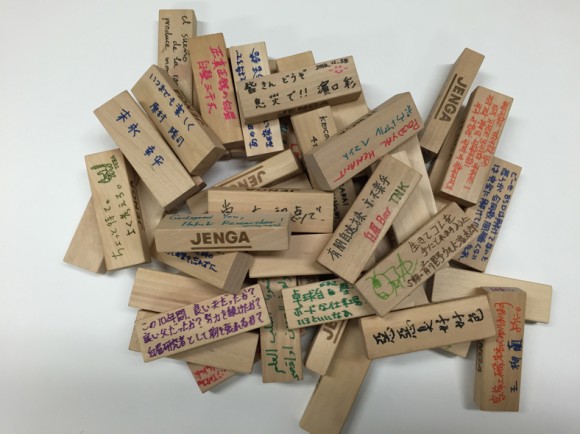

異例の秋季キャンプから早2週間。思い出されるのは、完成した1組の「白眉ジェンガ」で真剣にゲームを楽しまれる田中センター長の姿。そして、postキャンプを白眉センターで楽しんだ後ふと私に舞い降りた、「キャンプをやって良かった」という想いである。

当日はまず皆で近くの曼殊院を少々散策した(若干名は真剣に卓球を楽しんだ)。世界中の人々が京都の秋を稀有と評する理由がよくわかる。約350年前から静かに佇む堂宇とそれを囲う儚き紅葉のコントラストは恒久の美と言えよう。1期の方々が任期を終えられる今年度を境に、白眉プロジェクトは言わば第2章へと突入する。そこで10年後の白眉活動を見据え、我々が大切にすべきもの/恐れずに変化させるべきものを見極めるのが、このキャンプの目的であった。

堀先生から京都大学の精神をご教授いただくことで過去を知り、これから数十年で直面する社会と大学の姿について考え未来を知ることで、キャンプは始まった。江間氏は、10年後を楽しむために今何をすべきか考えよう、と皆に呼びかける。皆が口にしたのは、多岐にわたる身近な問題。大学の制度、それを支える義務教育の脆弱化。純粋な研究生活を妨げる数々の事柄。これら問題提起を解決する根本の術は何か?それは、我々が白眉研究者として共通して持つべき精神のかたちにあると考えた。

白眉研究者はこれからの世の中を前向きに支えるロールモデルとなるべきである、と江波氏は提言した。白眉研究者は変化を恐れない、多能性を持つ細胞であるべきである――これは理系の概念ではない、私にとっては人文学の問題である――と小石氏は述べた。我々は竹のように強く、柳のようにしなやかでありたい。リスクを恐れず、次世代の白眉研究者を育てるのが、我々の役割である。白眉ジェンガは皆の思いが詰まった至宝となった。10年後の白眉の日まで、私はジェンガを大切に保管しよう。もう一度皆で遊ぼうではないか。

別れ際に今村氏と確認し合ったのは、結局は人と人の付き合いをベースとするのが白眉プロジェクトであるということである。その上でお互いの研究活動とその興奮を共有できたら、より持続する人間関係が築けるであろう。

ああ、白眉よ、永遠なれ。

(やまさき まさゆき)