刊行物

3月15日13時に第15期公募情報を公開いたしました。

4月1日13時より応募者登録サイトへの登録が可能です。

Information on the 15th call for applications was opened at 13:00 on 15 March.

Applicants can register on the registration website from 1 April at 13:00.

| ENGLISH |

馬場 基彰

光の性質や振る舞い、光と物質の相互作用について研究する光科学。その歴史は古く、紀元前4世紀頃にはすでにユークリッドが光の直進性や反射に関して論じていたとされている。19世紀には、マクスウェルが古典電磁気学の理論体系を完成させ、光は電磁波の一種であることを予言した。

このように長い歴史を有する学問領域だが、今後、光の研究はどのような方向を目指していくのだろうか。「超放射相転移」と呼ばれる現象に注目して研究を進める京都大学白眉センター 馬場基彰 特定准教授にお話を伺った。

「光」の研究はどこに向かっているのか

——馬場先生は、光と物質の相互作用に着目されて研究を行われています。光科学が分野全体として目指しているものは何ですか。

光を扱う光科学研究は、分野全体としてはかなりのことがわかってきており、解明すべき謎というものは少なくなってきています。その一方で、光は裾野が広い分野なので、光と物質の相互作用を使って何ができそうかといった、利用や応用方法の可能性が追求されています。

たとえば、1960年に発明されたレーザーは、さまざまなものの加工に使われていたり、レーザーポインターやBlu-ray Discなどに応用されていたりと、すでに産業化され、もはや私たちにとって身近なものになっていますよね。また、光を測定に使う場合、波長によって見える物や現象は異なります。波長以外にも、強度、時間的・空間的な形状、位相、量子論的な揺らぎや相関など、光を特徴付ける性質はたくさんあり、それらを自由自在に制御すること、また制御された光の利用や応用可能性を追求することが、現在の光科学分野の主流といえるかもしれません。しかし私は、どちらかというと、光に関する新しい物理現象を見つけていきたいという気持ちのほうが強いです。

——2018年にacademist Journalへご寄稿いただいた記事「磁石中の”カエルの合唱”を発見! – スピン波を介した動的な協力現象」にある「超放射相転移」もそのひとつということでしょうか。

はい、そうです。「相転移」とは、たとえば、水が氷になったり氷が水になったりするように、温度などの環境によって物質の状態が変化する現象です。別の例ですと、市販されているフェライト磁石も高温にしていくと磁石ではなくなってしまうのですが、これも「相転移」のひとつです。

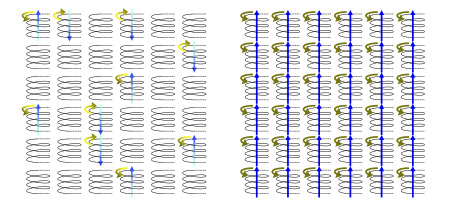

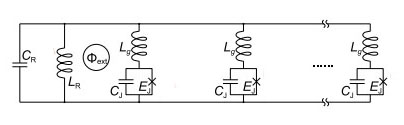

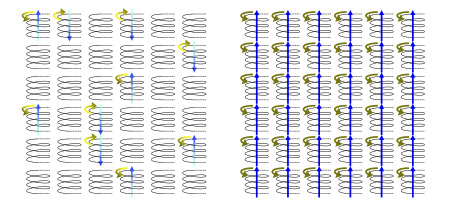

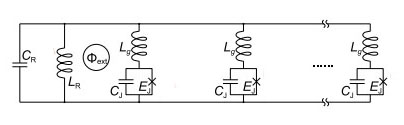

一方で「超放射相転移」は、水や磁石のような物質だけではなく、電磁場も含んだ相転移です。たとえば、コイルが敷き詰められた空間において、空間の温度が高いとコイル内の電子は乱雑に動きまわり、電流が発生します。電流の周りには磁場が発生するため、コイルからは乱雑な電磁波が放出されることなります。この空間の温度を下げていくと、どうなるでしょうか。特殊な構造を持つコイルを敷き詰めた場合、実はある温度を境に、全てのコイルで同じ向きに電流が発生し、均一な磁場ができる可能性があり、このような変化を超放射相転移と呼んでいます。

——なぜ温度を下げていくと、このような現象が起きるのでしょうか。

ポイントは、コイルに流れる電流とそれによって発生する磁場が互いに”支え合っている”ということです。”支え合う”というのは、コイルに発生した電流のつくる磁場によって、さらにコイルに電流が発生するというように、電流と磁場が共存するほうが全体として安定になるというイメージです。

温度が高い状態では、コイル内の電子の熱エネルギーと電磁場のエネルギーの総和のほうが、電流と磁場が互いを支え合うエネルギーよりも大きいため、乱雑な電磁波が放出されている状態のほうが安定となります。しかし、温度が低くなるにつれ前者が小さくなっていき、ある温度を境に後者が大きくなって、超放射相転移が起きるというわけです。

磁石の示す相転移は物質の内部に起源があるのですが、超放射相転移では電磁場と物質、この例でいうところのコイルとの相互作用が起源になっているという点が重要です。

(右)温度を下げると、すべてのコイルで同じ向きに電流が流れ、均一な磁場が発生する可能性がある。

(光科学技術研究振興財団平成29年度研究表彰受賞講演抄録 より引用)

50年間幾度となく議論が繰り広げられてきた超放射相転移

——超放射相転移は実験的には観測されているのでしょうか。

実は、まだ観測されてはいません。超放射相転移の存在が理論的に予言されたのは1973年です。その直後に他の理論研究者から否定されましたが、完全には否定することができず、現在に至るまで幾度となく議論が繰り広げられてきました。

歴史が動いたのは、2010年でした。本来の意味での超放射相転移ではなかったのですが、似たような現象(レーザーのような発振現象)が実験的に観測されました。このときから再び、超放射相転移が起きる/起きない物質に関する論争が盛り上がりはじめました。当時、私は博士号を取得した直後で、フランスの研究室に所属して議論に参加していまして、研究室の教授に、微細な構造の半導体を使うことで超放射相転移が起きる可能性があるのではないか、と提案されました。ただ、実際に自分で検討してみたところ、できるだけ近似せずにきちんと計算すれば、超放射相転移はそれでも起きないという結論が得られ、そのアイデアはお蔵入りとなりました。

そうこうしているうちに帰国したのですが、その前後で教授と学生が、超伝導物質から構成される回路を使うことで超放射相転移が起きる可能性があるのではないかと論文で報告し、それが別の研究者に否定され、それについてさらに教授が反論するという騒動がとある学術雑誌で起きていました。私も正直、超放射相転移が起きるとは思っておらず、きちんと否定することも科学の研究において大切と考え、教授のアイデアを否定するつもりで理論的な検証を進めました。しかし、実験系の共同研究者の手も借りながら研究を進めたところ、別種の回路においては、理論上は超放射相転移に相当する現象(磁場と電流の代わりに永久電流が回路全体に流れる)が起こりえることがわかりました。当時、類似の現象ですら確認できておらず、この結果は2016年の論文で報告しました。実験で確認はできていませんが、今のところ理論的に否定もされていません。

——否定されていないということは、超伝導物質から構成される回路を使えば超放射相転移に類似の現象を観測できる可能性があるということですね。そして2018年には、academist Journal の記事でご紹介いただいたように、ErFeO3という磁性体が示す磁気相転移と超放射相転移との類似性を確認されています。

磁性体であれば超放射相転移に類似する現象が起きそうだといわれていたのですが、当時はまだ実験的には確認されていませんでした。私たちは2018年に、磁性体におけるスピン波を電磁波として捉えると、超放射相転移が起こりえる物理系になっていることを実験的に発見しました。そして、2020年には理論的に超放射相転移に類似した現象が起きていることを示しました。

非平衡と平衡をつなぎ、物理学全体を進歩させたい

——超放射相転移を起こす物質を見つけることがゴールだとすると、今はどれくらいの地点にいるイメージでしょうか。

半分も来ていないのではないでしょうか。たとえ磁性体で見つかったとしても類似現象ですので、本来の超放射相転移であるとはいえません。どこを探せば良いのかまだわからないので、たまたま偶然見つかることもありますし、延々と見つからないかもしれません。

超放射相転移の歴史のなかで起こる/起こらないの論争が繰り返されたきたように、どの物質が一番の候補になるかを理論だけで予測していくことは難しいといえます。なので、いろいろな物質を実際に測定してみなければと思い、現在、京都大学の研究者たちと一緒に観測のセットアップを作ろうとしています。候補物質を検証できる観測システムを作り、実験と理論の両輪で研究を進めていきたいですね。

——今後、馬場先生が研究者として実現したいビジョンは何ですか。

光は物理学のなかのひとつの分野という位置づけですが、一方で固体物理や熱力学とは、ものの考え方が違うんですよね。光は基本的には振動していて励起状態ですので、平衡状態ではありません。光は非平衡な状態を扱う分野である一方、固体物理や熱力学は、熱平衡状態を基本としています。

超放射相転移は、光を構成する電磁場と物質が相互作用することで相転移が起きるという現象で、熱平衡の物理と非平衡な光の物理をつなぐ現象であるといえます。そうした新しい現象が見つかることで、科学や学問は発展していきます。超放射相転移によって新しい研究領域を創出し、人類の幸せや世界全体の持続的な繁栄につなげていきたいですね。

馬場先生と一緒に研究したい大学院生を募集中!

馬場先生からのコメント:理論研究は場所を選ばないので、気軽にコンタクトを取って、Zoomなどで議論をしながら一緒に研究を進めることができます。大学院生は研究の仕方を学んでいるという意味では学生ではありますが、科学や技術を発展させているという意味では立派な研究者の一人と考えています。最近、大学院生、特に博士課程の学生への経済的な支援や研究指導体制の多様化が検討され始めています。フランスやアメリカの大学院生と一緒に研究してきた経験から、その方針に私も賛同しており、一人の研究者としてできる範囲ではありますが、他学の学生と一緒に研究するなどしています。超放射転移に興味のある方や、所属している研究室のテーマだけではなく、もう少し違うことも研究してみたいという方は、ぜひ相談していただければと思います。

2009年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。パリ第7大学 博士研究員、日本学術振興会 特別研究員(PD)、大阪大学 特任講師、科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者などを経て、2021年より現職。専門は光と物質の相互作用、特に最近は超強結合、磁性体のテラヘルツ分光、超伝導回路、電磁場の熱力学の研究を進めている。その他の研究紹介は、researchmapを参照のこと。

(取材・構成・執筆:柴藤亮介、周藤瞳美)

本記事は、アカデミスト株式会社運営の最先端研究を伝える学術系メディア「academist Journal」との共同企画です。

光の性質や振る舞い、光と物質の相互作用について研究する光科学。その歴史は古く、紀元前4世紀頃にはすでにユークリッドが光の直進性や反射に関して論じていたとされている。19世紀には、マクスウェルが古典電磁気学の理論体系を完成させ、光は電磁波の一種であることを予言した。

このように長い歴史を有する学問領域だが、今後、光の研究はどのような方向を目指していくのだろうか。「超放射相転移」と呼ばれる現象に注目して研究を進める京都大学白眉センター 馬場基彰 特定准教授にお話を伺った。

「光」の研究はどこに向かっているのか

——馬場先生は、光と物質の相互作用に着目されて研究を行われています。光科学が分野全体として目指しているものは何ですか。

光を扱う光科学研究は、分野全体としてはかなりのことがわかってきており、解明すべき謎というものは少なくなってきています。その一方で、光は裾野が広い分野なので、光と物質の相互作用を使って何ができそうかといった、利用や応用方法の可能性が追求されています。

たとえば、1960年に発明されたレーザーは、さまざまなものの加工に使われていたり、レーザーポインターやBlu-ray Discなどに応用されていたりと、すでに産業化され、もはや私たちにとって身近なものになっていますよね。また、光を測定に使う場合、波長によって見える物や現象は異なります。波長以外にも、強度、時間的・空間的な形状、位相、量子論的な揺らぎや相関など、光を特徴付ける性質はたくさんあり、それらを自由自在に制御すること、また制御された光の利用や応用可能性を追求することが、現在の光科学分野の主流といえるかもしれません。しかし私は、どちらかというと、光に関する新しい物理現象を見つけていきたいという気持ちのほうが強いです。

——2018年にacademist Journalへご寄稿いただいた記事「磁石中の”カエルの合唱”を発見! – スピン波を介した動的な協力現象」にある「超放射相転移」もそのひとつということでしょうか。

はい、そうです。「相転移」とは、たとえば、水が氷になったり氷が水になったりするように、温度などの環境によって物質の状態が変化する現象です。別の例ですと、市販されているフェライト磁石も高温にしていくと磁石ではなくなってしまうのですが、これも「相転移」のひとつです。

一方で「超放射相転移」は、水や磁石のような物質だけではなく、電磁場も含んだ相転移です。たとえば、コイルが敷き詰められた空間において、空間の温度が高いとコイル内の電子は乱雑に動きまわり、電流が発生します。電流の周りには磁場が発生するため、コイルからは乱雑な電磁波が放出されることなります。この空間の温度を下げていくと、どうなるでしょうか。特殊な構造を持つコイルを敷き詰めた場合、実はある温度を境に、全てのコイルで同じ向きに電流が発生し、均一な磁場ができる可能性があり、このような変化を超放射相転移と呼んでいます。

——なぜ温度を下げていくと、このような現象が起きるのでしょうか。

ポイントは、コイルに流れる電流とそれによって発生する磁場が互いに”支え合っている”ということです。”支え合う”というのは、コイルに発生した電流のつくる磁場によって、さらにコイルに電流が発生するというように、電流と磁場が共存するほうが全体として安定になるというイメージです。

温度が高い状態では、コイル内の電子の熱エネルギーと電磁場のエネルギーの総和のほうが、電流と磁場が互いを支え合うエネルギーよりも大きいため、乱雑な電磁波が放出されている状態のほうが安定となります。しかし、温度が低くなるにつれ前者が小さくなっていき、ある温度を境に後者が大きくなって、超放射相転移が起きるというわけです。

磁石の示す相転移は物質の内部に起源があるのですが、超放射相転移では電磁場と物質、この例でいうところのコイルとの相互作用が起源になっているという点が重要です。

(右)温度を下げると、すべてのコイルで同じ向きに電流が流れ、均一な磁場が発生する可能性がある。

(光科学技術研究振興財団平成29年度研究表彰受賞講演抄録 より引用)

50年間幾度となく議論が繰り広げられてきた超放射相転移

——超放射相転移は実験的には観測されているのでしょうか。

実は、まだ観測されてはいません。超放射相転移の存在が理論的に予言されたのは1973年です。その直後に他の理論研究者から否定されましたが、完全には否定することができず、現在に至るまで幾度となく議論が繰り広げられてきました。

歴史が動いたのは、2010年でした。本来の意味での超放射相転移ではなかったのですが、似たような現象(レーザーのような発振現象)が実験的に観測されました。このときから再び、超放射相転移が起きる/起きない物質に関する論争が盛り上がりはじめました。当時、私は博士号を取得した直後で、フランスの研究室に所属して議論に参加していまして、研究室の教授に、微細な構造の半導体を使うことで超放射相転移が起きる可能性があるのではないか、と提案されました。ただ、実際に自分で検討してみたところ、できるだけ近似せずにきちんと計算すれば、超放射相転移はそれでも起きないという結論が得られ、そのアイデアはお蔵入りとなりました。

そうこうしているうちに帰国したのですが、その前後で教授と学生が、超伝導物質から構成される回路を使うことで超放射相転移が起きる可能性があるのではないかと論文で報告し、それが別の研究者に否定され、それについてさらに教授が反論するという騒動がとある学術雑誌で起きていました。私も正直、超放射相転移が起きるとは思っておらず、きちんと否定することも科学の研究において大切と考え、教授のアイデアを否定するつもりで理論的な検証を進めました。しかし、実験系の共同研究者の手も借りながら研究を進めたところ、別種の回路においては、理論上は超放射相転移に相当する現象(磁場と電流の代わりに永久電流が回路全体に流れる)が起こりえることがわかりました。当時、類似の現象ですら確認できておらず、この結果は2016年の論文で報告しました。実験で確認はできていませんが、今のところ理論的に否定もされていません。

——否定されていないということは、超伝導物質から構成される回路を使えば超放射相転移に類似の現象を観測できる可能性があるということですね。そして2018年には、academist Journal の記事でご紹介いただいたように、ErFeO3という磁性体が示す磁気相転移と超放射相転移との類似性を確認されています。

磁性体であれば超放射相転移に類似する現象が起きそうだといわれていたのですが、当時はまだ実験的には確認されていませんでした。私たちは2018年に、磁性体におけるスピン波を電磁波として捉えると、超放射相転移が起こりえる物理系になっていることを実験的に発見しました。そして、2020年には理論的に超放射相転移に類似した現象が起きていることを示しました。

非平衡と平衡をつなぎ、物理学全体を進歩させたい

——超放射相転移を起こす物質を見つけることがゴールだとすると、今はどれくらいの地点にいるイメージでしょうか。

半分も来ていないのではないでしょうか。たとえ磁性体で見つかったとしても類似現象ですので、本来の超放射相転移であるとはいえません。どこを探せば良いのかまだわからないので、たまたま偶然見つかることもありますし、延々と見つからないかもしれません。

超放射相転移の歴史のなかで起こる/起こらないの論争が繰り返されたきたように、どの物質が一番の候補になるかを理論だけで予測していくことは難しいといえます。なので、いろいろな物質を実際に測定してみなければと思い、現在、京都大学の研究者たちと一緒に観測のセットアップを作ろうとしています。候補物質を検証できる観測システムを作り、実験と理論の両輪で研究を進めていきたいですね。

——今後、馬場先生が研究者として実現したいビジョンは何ですか。

光は物理学のなかのひとつの分野という位置づけですが、一方で固体物理や熱力学とは、ものの考え方が違うんですよね。光は基本的には振動していて励起状態ですので、平衡状態ではありません。光は非平衡な状態を扱う分野である一方、固体物理や熱力学は、熱平衡状態を基本としています。

超放射相転移は、光を構成する電磁場と物質が相互作用することで相転移が起きるという現象で、熱平衡の物理と非平衡な光の物理をつなぐ現象であるといえます。そうした新しい現象が見つかることで、科学や学問は発展していきます。超放射相転移によって新しい研究領域を創出し、人類の幸せや世界全体の持続的な繁栄につなげていきたいですね。

馬場先生と一緒に研究したい大学院生を募集中!

馬場先生からのコメント:理論研究は場所を選ばないので、気軽にコンタクトを取って、Zoomなどで議論をしながら一緒に研究を進めることができます。大学院生は研究の仕方を学んでいるという意味では学生ではありますが、科学や技術を発展させているという意味では立派な研究者の一人と考えています。最近、大学院生、特に博士課程の学生への経済的な支援や研究指導体制の多様化が検討され始めています。フランスやアメリカの大学院生と一緒に研究してきた経験から、その方針に私も賛同しており、一人の研究者としてできる範囲ではありますが、他学の学生と一緒に研究するなどしています。超放射転移に興味のある方や、所属している研究室のテーマだけではなく、もう少し違うことも研究してみたいという方は、ぜひ相談していただければと思います。

2009年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。パリ第7大学 博士研究員、日本学術振興会 特別研究員(PD)、大阪大学 特任講師、科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者などを経て、2021年より現職。専門は光と物質の相互作用、特に最近は超強結合、磁性体のテラヘルツ分光、超伝導回路、電磁場の熱力学の研究を進めている。その他の研究紹介は、researchmapを参照のこと。

(取材・構成・執筆:柴藤亮介、周藤瞳美)

本記事は、アカデミスト株式会社運営の最先端研究を伝える学術系メディア「academist Journal」との共同企画です。

academist Journalは、学術系クラウドファンディングサイト「academist」の姉妹サイトです。最新の研究成果はもちろん、academistにおける支援金の利用用途やプロジェクトの発展状況などについて普段の研究者のアクティビティまで含めて発信していくことで、研究者の“今”の姿をお届けしていきます。