シリーズ白眉対談18「遠くの宇宙、近くの研究者」(2021)

登場人物

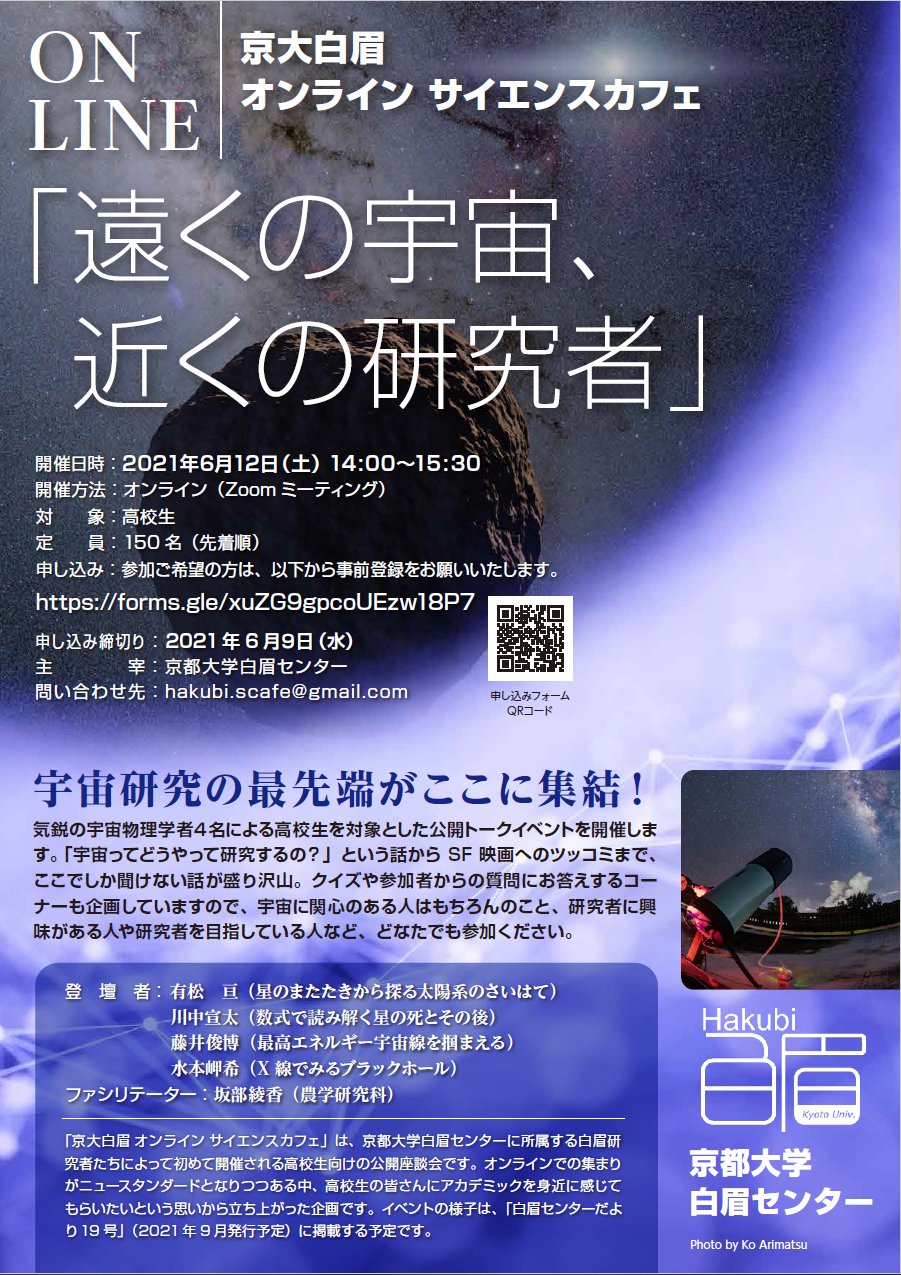

2021年6月12日(土)に、高校生を対象として開催したオンライン・トークイベント「遠くの宇宙、近くの研究者」の概要を「白眉対談⑱」として掲載します。イベントには、アカデミックを身近に感じてもらいたいという編集部の思いに賛同くださった宇宙物理学、天文学を専門とする4名の白眉研究者に登壇いただき、研究の内容や研究者の日常について紹介いただきました。クイズやQ&Aコーナーなど、会場とのやり取りを通じて、和気藹々とした雰囲気のなか、イベントは盛会に終わりました。

ファシリテーター

坂部 綾香 第10期 農学研究科 特定助教

対談者

有松 亘 第11期 理学研究科 特定助教(星のまたたきから探る太陽系のさいはて)

川中 宣太 第7期 理学研究科 特定准教授(数式で読み解く星の死とその後)

藤井 俊博 第9期 理学研究科 特定助教(最高エネルギー宇宙線を掴まえる)

水本 岬希 第10期 理学研究科 特定助教(X線でみるブラックホール)

有松氏の話

坂部氏 京大白眉オンラインサイエンスカフェにようこそ。「遠くの宇宙、近くの研究者」というタイトルで、遠くにある宇宙を研究している研究者の皆さんは、どうやって宇宙の研究をしているか、普段どんな生活をしているか、なかなか聞けないような話をしていただき、研究者をもっと身近に感じていただけたらなと思います。私達は京大の白眉プロジェクトに所属する研究者です。私はファシリテーターを務める農学研究科の坂部と言います。よろしくお願いします。では、さっそく有松さんの御発表をお願いします。

有松氏 白眉センター特定助教の有松亘といいます。専門は、太陽系の天体を観測する太陽系天文学です。その一環として星空を動画で撮影するという研究をやっています。

私が天文学者を志したきっかけは、中学生時代くらいから天文少年だったからです。月間天文ガイドという、アマチュア向けの天文雑誌があるんですが、そこに、読者の天体写真月例コンテストが催されていました。当時アンダー18という18歳未満の人だけ参加できるコンテストがあって、そこでよく入選していました。中学2年の時、大人の部も含めてその月の最優秀作品になったんですけど、当時は、口径10センチの屈折望遠鏡にデジカメを付けて観測、撮影をしていました。

十数年前に天文少年だった私が今何をしているかというと、相変わらず同じようなことをしています。これは実際に沖縄県宮古島というところで観測をしている様子を撮ったものですが、未だに、レンズの口径28センチという小さな望遠鏡にCMOSカメラを接続して星空を観測しています(本誌表紙写真参照)。

何でこんな代わり映えのしないことをしているかというと、私の研究ターゲットに関連しています。太陽系には、太陽の周りを回る、地球を含む8つの惑星、5つの準惑星、それより小さい小天体、小惑星や彗星が、大体100万天体ぐらい発見されています。私はこれにとどまらず、より外側にあるオールトの雲と呼ばれる領域を観測しようとしています。

オールトの雲というのは、既知の太陽系を取り囲むように分布している天体の群れで、天体の数としては1兆を超えると考えられています。つまり私は、今見つかっている天体よりも遥かに多い天体の集団の観測をしようとしています。

もともとオールトの雲は、こちらの写真に示すようなほうき星、彗星の故郷として提唱された天体群です(写真1)。これは、京都市で去年撮影したネオワイズ彗星という彗星の写真なんですが、彗星の尾の一番先っぽには、核と呼ばれる天体があります。これは直径1km ないし10kmぐらいの小さな天体なのですが、水と有機物でできている塊なので、地球へたまにぶつかったりして地球表面への水や有機物の貴重な供給源になると考えられています。

こうした彗星の核は、太陽系の外側から頻繁に飛来してきているので、恐らくは故郷として太陽系の果ての方にオールトの雲というものがあるだろうということが、70年以上前から言われているのです。よってこのオールト天体の観測ができれば太陽系の全体像の解明が一気に進むと考えられています。

しかしこのオールトの雲の領域での天体の発見例というのは、今のところありません。なぜならば、あまりにも地球と太陽から遠い天体ばかりなので、すごく大きな望遠鏡を使っても直接オールトの雲の天体を捉えることは不可能だったんですね。

そこで私は新しい観測のアイデアを考えました。オールトの雲の天体は太陽系の果ての天体とはいえ、他の惑星と同じように空をゆっくり移動しているんですが、たまに背景の明るい恒星の手前を通り過ぎて恒星の光を覆い隠すことがあります。これは掩 と呼ばれる天文現象で、この瞬間に恒星の光が隠されて消えるという現象を観測できれば、直接は見られないオールトの雲の天体の観測ができるんじゃないかと考えたわけです。

ここで問題になるのが、このオールトの雲の天体が背景の恒星を隠す時間というのは本当に一瞬で、どんなに長くても1~2秒程度だと考えられています。普通の天体観測装置って、長い間シャッターをあけて暗い天体を捉えるということを主にしているので、1~2秒ぐらいの光の変動を捉えることができなかったんです。

そこで、私は星空を動画で観測する装置を作ればいいんじゃないか、というふうに考えたわけです。そうして作ったのが、最初に紹介した小さな望遠鏡のシステムです。

私は、観測条件の合う沖縄の宮古島に、この小さい望遠鏡を2台設置して観測を行っていました。この観測システムを用いて、他の観測装置と比べて史上最も多くの恒星を、同時に動画で観測することに成功しました。だんだん科学成果も出てきていて、このまま観測を進めれば恐らく史上初めてオールトの雲の天体が恒星の手前を通過する様子が検出できるのではないかと考えています。

というわけで、研究のまとめですが、私としては、太陽系の果てに何があるのか、そして、今まで観測されてこなかった動的な宇宙には、どんな世界が広がっているのかについて、これからも探求していこうと思います。

宇宙というのは非常に広大無限で多様な天体がいっぱいあるので、誰にでも新たな研究アプローチを見付けるチャンスがあるすごく将来性の高い分野だと思っています。皆さんもぜひ興味がありましたら大学に入って研究していただければと思います。

坂部氏 有松さん、ありがとうございます。観測の現場の非常にリアルな様子が伝わったんじゃないかなと思います。

川中氏の話

坂部氏 続きまして川中さんお願いします。

川中氏 川中宣太です。専門は理論天文学、宇宙物理学です。例えば望遠鏡を覗いて星や惑星を見るだとか、或いは大きい望遠鏡や人工衛星を使ったりして夜空、宇宙を観測するという方法も天文学の研究なんですけれども、私はこれらを実際に使ったことはありません。理論天文学というのは数式を扱ったり、或いはコンピュータを駆使することによって宇宙で起こる現象を探るという研究です。ただ、観測と全然無縁ということもなく、観測データを用いて自分の理論を構築したり、理論を用いて将来、観測でどういう現象が見えるかを予測しています。

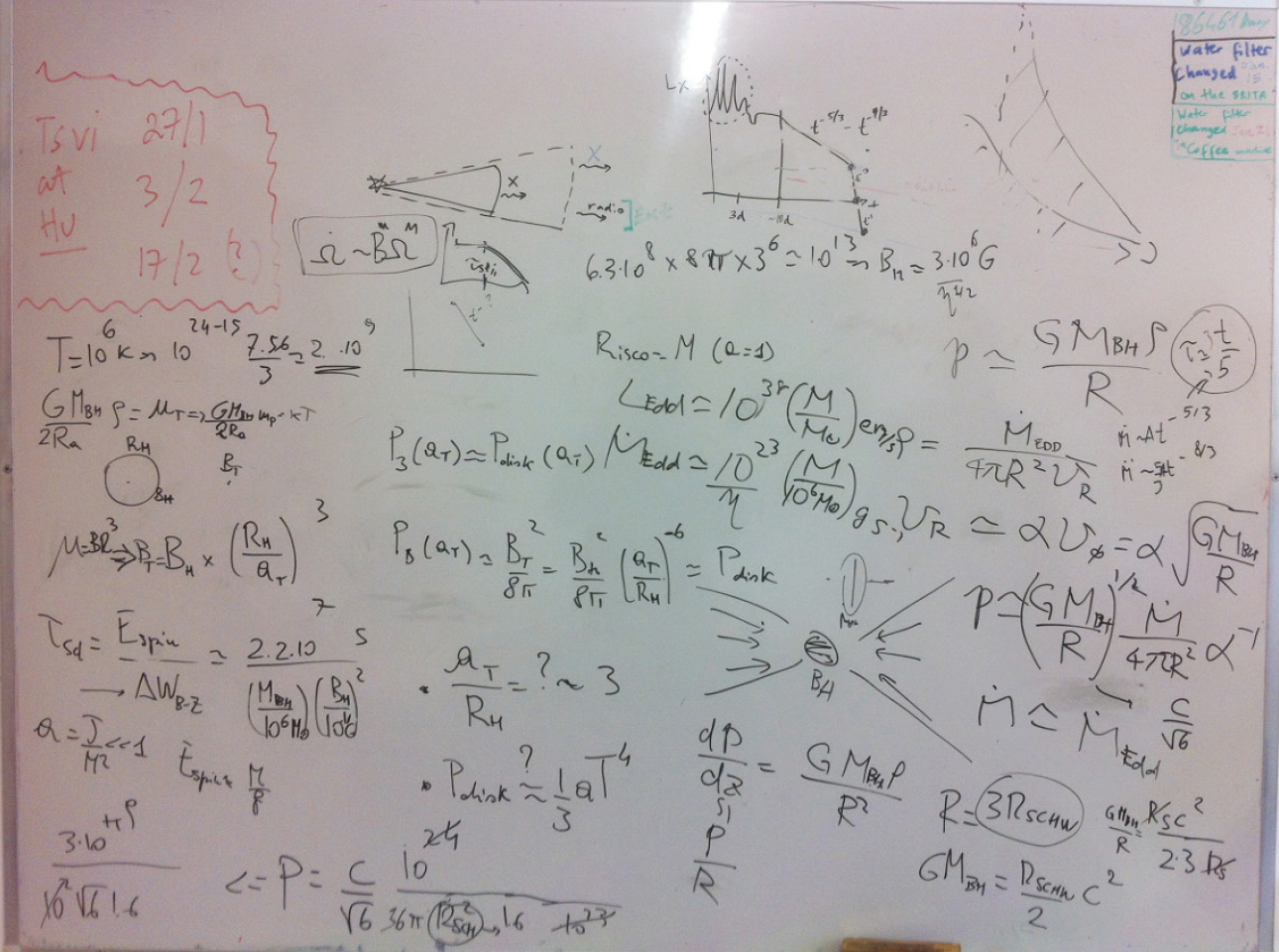

写真2は、日々、研究している現場の一つの例なんですけれども、これはイスラエルにいた時に、同僚のイタリア人とエクアドル人と一緒に数式をホワイトボードにダーって書いて、あれがこうなって、こうなっているというふうに議論した時の写真です。これが、普段やっていることと言っても過言ではないですね。数式がいっぱい書いてありますね。

ところで、宇宙と聞くと、夜空に広がっているたくさんの星というのが皆さんの宇宙のイメージだと思います。私の研究対象はこういった星々が一生を終えた後の姿です。星は普通に輝くのをやめた後の方が、よほど激しく、なおかつ派手な現象を引き起こすことが分かっています。だからこそ私も、そういうのを研究していて非常にエキサイティングというか、面白いです。

例えば、白色矮という天体は、太陽の8倍以下の質量が軽めの星が一生を終えた後の姿です。質量は太陽程度なんですけれども、大きさが地球と同じぐらいなので密度が非常に高い。例えて言うならば、角砂糖程度の大きさで車1台程度、1トンぐらいの重さを持っています。これだけでもすごいんですけれども、まだまだすごいのが出てきますね。例えば、太陽の8倍以上の質量の重い星が爆発した時の現象を超新星爆発と言います。この爆発のエネルギーって非常に凄まじくて、最大光度は銀河1個分にも匹敵します。銀河1個には星が1,000億個ぐらいあるんですけれど、それと同じぐらいの明るさに輝いたりするんですね。しかも、その瞬間だけ明るいのではなくて、その爆発の残骸から高エネルギーの粒子、原子核とか電子とか、そういった粒子が大量に放出されています。その超新星爆発が終わった後、中心に残るのが一つは中性子星、これは主に中性子でできていて、非常に強い磁場を持っています。磁石の力が非常に強くて1兆ガウス(G)以上、人間が普通に家庭用で使っている磁石は、大体1,000Gくらいですから、それに比べると遥かに強いですね。これは、密度も非常に高いです。質量が太陽程度なんですけれども、半径が10km 程度なので角砂糖1個分で重さが世界中の人間の体重の合計程度、数億トン、こんなとんでもない天体です。こういうのも実は宇宙にはワラワラいます。

太陽の20倍以上の質量の、もっと重い星が一生を終えると、あまりに重力が強いために光すらも脱出できないようなブラックホールという天体が出来上がります。ブラックホールの側に星がある場合、星の表面のガスがブラックホールの重力に引かれて吸い込まれていきます。実は、実際に宇宙にあるブラックホールって、ガスを吸い込んで、X線で明るく輝くという現象を引き起こしています。私は、白色矮星、超新星爆発、中性子星、ブラックホールといった、星が一生を終えた後の姿を理論的に研究しています。

私が知りたいことというのは、星とかが一生を終える時に、或いは終えた後、どのような振る舞いを見せるのかという天文学的な興味、また、非常に高密度高エネルギーで磁場も強い、或いは重力も強い、そういった極限の環境下でガスとか物質や粒子、或いは光が、どのように振る舞うのか、その様子をどうすれば観測で確かめられるのか理論で予測する、そういった興味があるんです。あと、宇宙が示す多様な現象は、いったい人間の頭脳でどこまで理解できるんだろうという、宇宙で起こっていることを全て人間が理解できるのかなという、そういう哲学的な興味もあります。私からは以上です。

坂部氏 ありがとうございます。