シリーズ白眉対談08 アカデミズムと社会(2015)

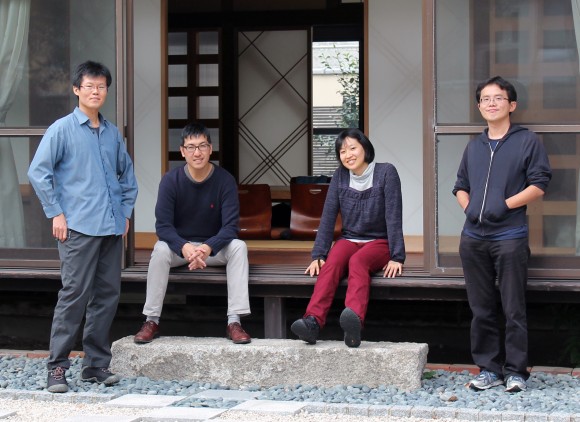

登場人物

司会・編集:ニューズレター編集部

今回は、文系・理系の別を越えて、4人の研究者にお集まりいただき、一見実用的でない学問の価値や研究成果の社会還元をめぐってお話を伺いました。

登場人物と研究課題

藤井 崇 特定助教 「死を刻む:ギリシャ語銘文からみた古代地中海世界の死生学」

江間 有沙 特定助教 「情報セキュリティとプライバシーの「曖昧性の効用」 の実証的研究」

細 将貴 特定助教 「左右非対称性の進化生物学」

花田 政範 特定准教授 「素粒子物理学の未解決問題に対する計算物理学的アプローチ」

自身の研究紹介

(司会) まず簡単に、皆さんから自己紹介と、研究を短く説明していただきたいと思います。では藤井さんからお願いします。

(藤井) 藤井崇といいます。白眉4期です。専門は、一番広く言えば歴史学。もっと詳しく言うと、古代地中海世界という世界があるんですけども、そこの死の歴史をやっています。具体的には、 墓石だとか当時の資料だとかを見ながら、当時の人がどう死を受け止め表現していたかっていうところを研究しています。基本的にはいわゆるギリシャ・ ローマ史っていう歴史学の分野です。

(江間) 白眉3期の江間です。細さんとは一度アカデミックデイ1関係で話したことがありますが、他の方とはあまり話したことがなかったので今日の対談を楽しみにしていました。もともとは情報学やシステム論の教育を基礎で受けたのですが、その延長上で異分野間の対話だとか、科学技術(情報)と社会との接点を研究する科学技術社会論という分野に現在はいます。情報学と社会が基礎なので、白眉ではプライバシーだとかセキュリティとかをやっているはずなんですが、最近は本業が異分野対話イベント企画とかアウトリーチ支援とかの副業に乗っ取られつつあります(笑)。副業の関係で今日は呼んでいただいたのかな、と。

(細) 白眉4期の細です。進化生物学が専門分野で、中でもカタツムリと、それを食べるヘビというマニアックな生き物をつかって、生き物間の相互作用とか、種の多様化とか、非対称性とか、 そういった現象を研究しています。

(花田) 白眉4期の花田です。専門は素粒子論という分野ですけど、物理学の中で基礎的な法則を追求しています。 もちろん法則を使って、複雑な現象を解明する方向もあるんですけど、それとは逆に基礎的な法則を見つけていこうとしているのが素粒子論で、さらにその中でも特に、重力と量子力学をどう組み合わせるのか、そういったことをやっています。

役に立つ研究とは

(司会) それで皆さん、それぞれのご専門の研究をされていると思うんですけれども、自分の研究を一般の人に理解してもらうにはどうしたらいいと思われますか。

(花田) 役に立つところを理解してもらいたいのか、“楽しいね”って言ってもらうだけでいいのか。

(江間) 花田さんの研究って“役に立ちますか”とほかの分野の人から聞かれることあるんですか。

(花田) 素粒子論とかやっていると、それはもう聞いてはいけないことなんです。

(一同) (笑)

(花田) でも聞かれたときにね、最近この関係分野の人がよく言ってるのは、 アインシュタインの一般相対論が役に立ったことです。それはどこかというと、GPS の精度です。これはアインシュタインの理論をちゃんと取り入れないと使い物にならないんです。だけど、 アインシュタインは別に GPS のためにやっていたわけではないです。結果として役に立ってるんです。

(藤井) でも、花田さんたちの分野は、 ノーベル賞を取ったりするじゃないですか。国民にとって学問が役に立ってるっていうのは、具体的に役に立たなくても、ノーベル賞取ったことで十分役に立ってるみたいな、日本人のすごさを示したとか、日本の研究機関のすごさを示したっていうのが役に立つ一つの指針になり得るじゃないですか。 人文系には基本的に、そういうのはないから、具体的なレベルでの「役に立ってますか問題」っていうのが常につきまとうけれども、基礎科学の人たちは、 それとは別の次元での勝負が可能なのかなという気がします。その点はどうなんですかね。

(花田) 賞を取れる見込みもないから言うけど、賞を取るためにやってるわけじゃないですね。

(江間) かっこいい(笑)。

(細) 役に立つというときに、実利的な面であったり、誉れの部分であったり、 個々人のしあわせに関係していたりとか。僕はこの三つが重要かなと思っています。

(藤井) その三つ目は具体的にどういうことなんですか。

(細) 古代の死生観がわかって、ちょっと人生が豊かになったみたいなことです。

(藤井) それは実利的に役に立ってるのとは、またちょっと違う扱いになるんですよね。

(細) ええ。文系のかたは前の二つがなかなかなさそうで、役に立つかどうか聞かれたときはこの三つ目が武器になるのかなあ。

(藤井) 文系でも一つ目のカテゴリーにも当てはまるものがあると思いますね。 例えば今、宗教と表現の自由の問題、移民政策とイスラモフォビアの問題、日本に住んでいるわれわれにとっても身近になっているじゃないですか。こういう問題をある程度客観的に、歴史的なものを踏まえて勉強している人が例えば大学にいて、その人がこういった問題を研究し直して発信することは、人文学だからこそできるのだと思います。そういう意味では、一番目のカテゴリーにも当てはまるのかなと思います。

(細) そうだと思いますね。