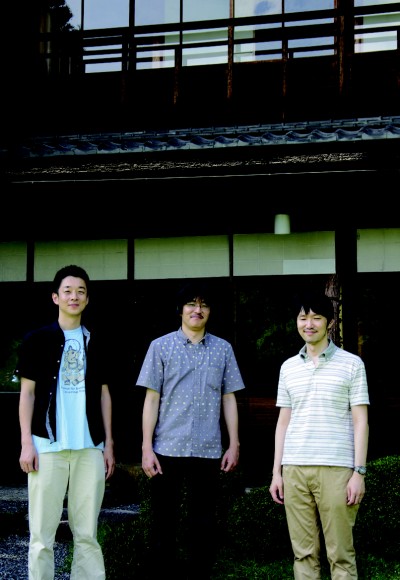

シリーズ白眉対談05 人文学(2013)

人々との接点

(司会) それぞれの分野で、今おっしやったようなジレンマをある程度解決してうまくやってらっしゃる方はあまりいないのですか。

(志田) 例えば、一般向けの入門書を書くとかですかね?

(西村) 確かにそれはありますね。それに対する斜に構えた批判というのも恐らくあったりはしますが。

(志田) 「大衆に迎合している」とか「間違ってはないけど正確じゃない」とかいうやつですか?

(西村) そうですね、そういう見方が一方であるのもまた事実だと思うんですよね。

(志田) 古典語なり外国語なりを通じて文献実証的な研究をしている分野では、授業や一般向けの話で原語を抜いた途端に、なんといいますかスカスカになる印象はありますね。

(西村) もちろん翻訳を使うっていうのもありなんですけど、でもそのテキストがいったいどういう人物によってどういう歴史的背景で書かれたかってことから説明しだすと、もうそれだけで話が終わってしまうことにもなりかねないんで。要求されてる前提の量っていうのが、これはどの分野も同じだと思うんですけど、そこに割く労力という点で人文学者はほかの分野に比べてやや消極的だということは事実かもしれないですね。

(志田) 白眉プロジェクトに入ってから、分野を越えた人に対して自分の研究を説明する機会が増えたこともあり、短い時間で印象的なプレゼンをすることの必要性を強く感じました。私自身、アウトリーチ的活動に対して、どちらかというと消極的だったと思いますが、そういった活動が視聴率につながってるということを再認識しまして、ある意味価値の逆転現象が起こりました。外向けの話にも、何て言ったらいいんでしょうか、色々な知恵が詰まってるといいますか…。

(西村) やはり僕も白眉プロジェクトに入って考え方が変わったんですよね。それまで人文学っていうのは人類の知的財産への地道な寄与を純粋に行う、つまり美しき知の追究っていうものにこそ価値を置いてる分野なんだ、というある種の自負心みたいなものがあったりもしたんですよね。そのプライドは今もある程度ありますけど、ただその一方で白眉プロジェクトに入って、例えば天文学が専門の信川さんの話を聞くと、それなりの研究予算に対する責任と言いますか、信川さん、高校に行って出前授業をやってらっしゃるそうなんですよ。天文学も実用性うんぬんというよりも、かなり純粋学問的な側面が強いにもかかわらず、そうやって啓蒙的な活動をやってる人がいるんだという現実に直面すると、じゃあ人文学はその責任を果たしてるんだろうかって、このプロジェクトに入って思うようになりましたね。

社会に対する責任

(司会) 人文学の社会に対する責任ってことですけど、中西さんはどうですか。

(中西) アウトリーチの話について言うと、どんな学問でもそうだと思うんですけど、こういう分野があるよというか、要は、人文学へ興味をひかせるような窓口的なものは、やっぱり必要なのかなと。それがなくて、いきなり研究書読まないとそこに入れないというのでは、やっぱり敷居が高いというか、誰も寄せ付けない学問になってしまうので、アウトリーチ活動の重要性は認めるのはやぶさかではないですね。で、もうーつ、ちょっとそれとは話ずれるかもしれないですけど、一番最初におっしゃってた、人文学って国の金使ってやることなのかって言う問題について言いますと、人文学の一つの使命として、これもどんな学問でもそうかもしれませんが、国家や社会が安住している常識や在り方に反論していくというところもあるかと思います。税金をつかって国家や社会の安住するところを動揺させることは、矛盾しているようですけど、人文学の責任のひとつかと思います。

(志田) 研究成果の社会的還元はむしろ積極的にすべきなんでしょうが、それが世間の期待に応え、満足の行く回答となっているかという点にも問題がありそうです。オウム真理教事件のときに、一体何が起こったのか、あの教団は何者か、ということを仏教学者が問われましたが、古典学の立場から「伝統宗教と比べてこれこれの点が教義として違う」などと説明しても「それじゃオウム真理数を語ったことになってない」「仏教学は何をしてるんだ」という批判が結構あったようです。

(西村) われわれがいきなり国民の方々とダイレクトに連絡を結ぶのは難しいかもしれないんで、興味の相対的な高さに応じて、いくつかの層を形成しながら、自分たちの得てきた知識をちょっとずつ提供していくことが大事かもしれないですね。教育や執筆活動を通じて。そういうチャンネルを、つまり外に向かって開いてる窓を持ってないと密室になる。そうなるともう外側に何も形成されないことになってしまうんで、そこですよね、どこかの窓がやっぱり開いてないと。

(中西) 人文学の危機とかって言ったときに、一つ言われてるのは蛸壷化の問題があるじゃないですか。それは確かにそういう外に開いた窓を閉ざしてきたことのツケでもあるかもしれません。

(西村) 確かにそうですよね。今、人文学って新しい業績を出そうと思うと、かなり専門的な知識の上にまたかなり専門的な知識を築くって感じになってきてるんで、例えば僕の場合、もっと楽しく、「昔のローマ人って朝から晩までどんな生活してたんだろうか?」みたいな話が自分の研究と直結してたらまた面白いかもしれないんですけども…。

(志田) 『テルマ工・ロマエ』もありますしね。(一同)(笑)

(西村) 既存の、いわゆる楽しい知識だけを勉強して伝えていくだけだと、研究者としての責任をすべて果たしてることにならないので、そこに新しい知識を足そうと思うと、どういう技術で水路の圧力や風呂の温度をコントロールしていたのかとか…そうなるともう多くの人の関心からははずれてしまうぐらい瑣末なことになってしまう。

(志田) これは先輩から聞いた話なんですけど、ブラッド・ピットが主演した『セブン・イヤーズ・イン・チベット』という映画が公開された時、ウィーン大学のチベット学にはヒッピー的な学生が大挙してきて、そして波が引くようにすぐやめていったらしいです。ですから、素人と専門家という二極ではなく、すごくわかりやすい入り□から、専門性の高いレベルまでのスペクトラムがあって、二極の間に準専門家のような人もいるという層の幅があるといいのかもしれませんね。

(西村) そうですね。ぼくがかかわっている言語学についても同じことが言えるでしょうね。

(志田) 例えばその言語学については、私はまだまだド素人です。でもサンスクリットを扱う以上、印欧語研究というのは決して無視できないのですが、ナルテンプレゼンツとかプロテロキネティクとか、インド学の研究者ですら馴染みのない概念を、あるいは知らないのは私だけかもしれませんが、ともかくそういった概念を言語学の方々は当然のように扱っているということが、最近やっとわかってきました。それらの概念の機能や価値は、インド学分野の人でしたらわかると思いますが、さらに外の人になっちやうと、もうなんのことだかわからないのではないかと思います。先ほど言った専門性のスペクトラムで言うと、隣接分野の研究者がその価値を理解しているというのが重要なのかなと思います。

(西村) 確かに。そのスペクトラムが分野ごとに何本もあると思うんですよね。で、その間がぷっつり切れてるというのが不健全な状況だと思うんです。異分野融合が求められてるこの時代、僕自身そんな流れに対してちょっと斜に構えていたときもありましたけども、ここ数年はそれでは人文学が徐々に価値を失っているという今の状況を打破できないんじやないかなという気がするんです。むしろ、ほかの分野への応用ですよね。それができていくとそれぞれに切れていたスペクトラムが一本の太いものに変わっていく余地はあるんじやないかなという気がするんです。