疫病とブッダ(菊谷 竜太/2020)

疫病のアイコン

世界的な流行拡大を続けている新型コロナウイルスは球状で、「コロナ」すなわち冠のような形状をしたたんぱく質のスパイクをもつとされるが、肉眼でそれを直接捉えることはできない。しかしながら我々は科学の目を通じて日常的にこのウイルスの写真や映像を目の当たりにし、その名を戴く王冠様突起は感染予防のためのアイコンとしてすでに身近なものとなっている2。このように見えざる脅威を特定し、名を与え可視化しようとする試みは疫病を駆逐あるいは鎮静化するうえで欠かせない手続きと言え、人類と感染症との歴史において地域や時代を超えて繰り返し営まれてきた。

ヴァイシャーリー疫病消除説話

科学の目をもたない古代インドの人々にとって疫病はもっぱら悪霊たちの仕業であり、そうした霊的存在はブッダのような聖者のまえでは威力を失うと考えられていた。とりわけ有名なのはヴァイシャーリーの城市でブッダが疫病を鎮めた話である3。

あるときヴァイシャーリーの城市で鬼霊による疫病が大流行し、人々はラージャグリハのブッダのもとに使いを送って支援を求めた。ブリッジ国を敵視するアジャータシャトル王は難色を示すが、結局ブッダは弟子たちを引き連れヴァイシャーリーに向かう。釈尊一行はあたかも疫病を辿るかのようにパータリ村を通りガンガーを渡ってナーディカー村に滞在したのち、ヴァイシャーリー郊外のアームラパーリー林園に入った。そこでブッダはアーナンダに策を授ける。ブッダに命じられたとおりアーナンダがヴァイシャーリー城門のインドラキーラ(城門の敷居として埋置された石柱)に足を掛け呪文(陀羅尼)と偈頌とを唱えるやいなや仏と神の力によって悪霊たちは退散しさしもの疫病も収まった。

「根本説一切有部律薬事」所伝によるこの物語で注目されるのは、インドラキーラという都城全体を霊的に防護する装置を通じてブッダの加持力が行使され、その聖なる力と神々の助力とによって疫病をもたらす病魔が駆逐されることである。ただし放逐されたその鬼霊たちは消滅してしまうのではなく、人の流れとともに移動し異なる場所に突如として出現する。アームラパーリーに向かう道すがら、ナーディカー村で発生した疫病によってブッダは多くの仲間を失っている。ヴァイシャーリーを襲った鬼霊ももとはアジャータシャトル王の悪しき行いにより発生し、ブッダの来訪によってラージャグリハから追い出されたものである。このような鬼霊たちの出自はもっぱら夜叉や羅刹とみられる。人肉を好むかれらに襲われた町は遺体であふれかえり、遺体を運ぶ担架が混み合って互いに擦れるほどであったという。

しかしながら、一見不規則で偶発的かのように見える病魔の発生もまた人々の過去の悪しき行いを原因とするものであった。アーナンダに策を授けるまえ、ブッダはこのように説き示す。リッチャヴィ族(ヴァイシャーリーの人々)の過去の行いによってもたらされた業は他でもないかれら自身が経験するものであって避けられない。善き行いに努め励めよ、と。

描かれる疫病

こうしたヴァイシャーリーあるいはラージャグリハに疫病をもたらした悪霊たちの具体的なイメージや役割について一つの有力な手がかりを与えてくれる絵画資料が二十五幅一具の仏伝図タンカセット・「釈尊絵伝」である。多田等観(1890 − 1967)が先代のダライ・ラマ13世から下賜されたチベット美術史上比類なき至宝の一つであり、チョナン派の学匠・ターラナータの『チョナン釈迦牟尼百御行伝』と『作画録』とを主たる典拠として製作されたことがわかっている。このうち前者は「根本説一切有部律」を主要に編纂された125話の仏伝集、後者は仏伝図の描き方の解説書である4。仏伝図は本尊を中心に左右両翼から構成され、ヴァイシャーリー疫病消除説話に関する部分は左翼7図から同8図に相当する。

右の図1はラージャグリハから追い出された鬼霊たちがヴァイシャーリーに移って疫病が大流行し、病人・死人が出ている様子である。画面中央の右から左にかけて病状が悪化する人々を見ることができ、画面上の中央には空中に二体の病魔が跳梁跋扈する様子が描かれ、病魔の脇には雲に乗った神が見えざる鬼霊の来襲を告げている。

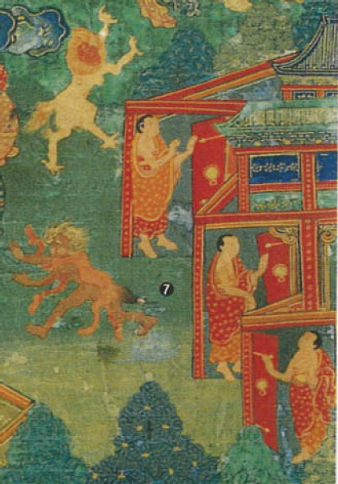

上に続く図2の場面には策を授けられたアーナンダが都城の東西南北四門のインドラキーラを順番に踏みつつ呪文と偈頌とを唱える様子が描かれる。門を順にまわる様子が画面中央から右下へと連続して描かれ、城門の外側、すなわち画面左上と中央の左には城市から追い出された二匹の病魔が認められる。二匹について『作画録』には「疫病をもたらすあらゆる鬼霊が遠くに逃げ出す[のを描け]」と記されるのみで、『百御行伝』にもかれらの出自を裏付ける直接的な記述は見出されない。しかし、下方の一匹は髪を乱し人皮を被ることから羅刹に比定されよう。残る上方の一匹も「四部医典タンカ」との対照により食人鬼と想定される5。

図1と図2を対照すると、その立ち位置やすがたによって病魔の役割がそれぞれ異なることが見て取れる。たとえばナーガ(竜)は水を統べるものであるが、ときに雹や雷雨をもたらし、水を汚染し、鬼霊とともに疫病の要因を作り出す。しかしながら、こうした気候異常ないし環境破壊もおおもとを辿れば人々の悪しき行いによって引き起こされたものであり、インド医学において戦争や呪詛といった発動要因ともに「居住地の破壊」を招くものと位置づけられた6。

「居住地の破壊」の図像としてはブッダへの不敬というアジャータシャトル王の悪行によってラージャグリハに疫病が発生した図3の場面が取り上げられよう。アパラーラ(無稲稈)竜王が頭上より雹を降らし、湖河を干上がらせる。下方には兵たちが城市を取り囲み、中央には自らも疫病に冒された王と王に助言する母ヴァイデーヒーが、かれらの真下に病気に苦しむ人々、さらに王の右隣には遺体となって担架に載せられ城外へと運び出される人々とが描かれている。ラージャグリハの危機を救うため、画面右上よりブッダが近づきつつある。

鬼霊の出自と呪文の効能を祈願する定型句

ブッダのような聖者あるいは神的存在を除き病魔は一般に把捉されえない。変幻自在で業のはたらきによって忽然とあらわれ、特別な知覚をそなえたものによってのみ捉えられるからである。空中を跋扈し人から人へと憑依しつつ人間の精気を奪う悪霊たちは非常にミクロな存在とされた7。ヴァイシャーリーを襲撃した鬼霊たちの出自は一説にはヒマラヤあたりであったという8。かれらの出自とならび注目されるのが、陀羅尼・真言の前後に置かれ、除災・治癒など呪文の効果を祈願する定型句である。疫病退治に際してアーナンダがブッダから呪文とともに受け取った偈頌もそうした類の一つである。

「一日熱、二日熱、三日熱などの間歇熱や常時熱、鬼霊・人畜由来の熱病、風性・胆性・粘性あるいはその合併症を原因とするあらゆる熱病、あるいは疫病・憑依・中毒・災難・恐怖のすべてにあたらないようにせよ」9

『佛母大孔雀明王経』におけるこの定型句で注目されるのは、熱病などの諸病とともに疫病・憑依・中毒・災難・恐怖とが同一文脈で語られる点にあり、「居住地の破壊」で扱ったさきの項目と重なり合う。呪文の効能を祈願する定型句にはその性格上三病因説をはじめ病名あるいは医術に関わるさまざまな術語が組み込まれており、定型句の伝承編纂過程を辿ることは医学史上の観点からも見過ごせない。

善なる行い

現代に生きる我々にとってブッダのような聖者に頼る術はない。しかし人間の善なる行いのなかに神仏はすがたを顕している。とりわけ自らの感染の危険を冒し治療や看護に尽力されているすべての医療関係者の方たちの献身のなかに。そしてその献身に報いることができるのかどうかは我々一人一人の行いにかかっている。かつてブッダによって示されたように。

参考文献

- 安東弘子・針貝邦生 1999 「古代インドの病因論−運命と人為」『佐賀医科大学一般教育紀要』18: 53-78.

- IWAMOTO, Yutaka. 1937. Pañcarakşā I (Beiträge zur Indologie, Heft 1). Kyoto.

- 菊谷竜太 forthcoming a 「インド密教における聖典と注釈文献−カルマヴァジュラ『十萬注』の成立過程をめぐって」forthcoming b 「疫病とブッダ−いわゆる防護経典における陀羅尼効能定型句」

- 松田祐子 2002 「ヴァイシャーリー疫病譚における傘蓋供養」『日本仏教学会年報』67: 129-140.

- 岡田真美子 1987 「梵文薬事欠損箇所の部分的補塡−ヴァイシャーリー疫病伝説−『インド学仏教学論集 高崎直道博士還暦記念論集』,東京・春秋社, pp.754-786.

- 奥山直司 1996 「多田等観請来「釈尊絵伝」について」『釈尊絵伝』(多田等観請来仏伝図複製)』([図解編]奥山直司, [解説篇]中村元・山口瑞鳳・松長有慶・奈良康明・山折哲雄・宮地昭・奥山直司), 東京・学習研究社, pp.62-87.1998 「初期密教経典の成立に関する一考察−『マハーマントラーヌサーリニー』を中心に−」『インド密教の形成と展開 松長有慶古稀記念論集』, 京都・法蔵館, pp.67-86.

- SKILLING, Peter. 1992. “The Rakşā Literature of the Śrāvakayāna.” Journal of the Pali Text Society, vol. XVI: 109-182. 1994, 1997. Mahāsūtra: Great Discourses of the Buddha, vol. Ⅰ, Ⅱ. Oxford: The Pali Text Society.

- 田久保周誉 1972 『梵文孔雀明王経』東京・山喜房仏書林.

- 八尾 史 2013 『根本説一切有部律薬事』, 東京・連合出版)

- 本稿は、インド・チベット文化圏における伝統的な医療技術を文献学的手法を使って明らかにする研究成果の一部であり、より詳しい内容については菊谷[forthcoming ab]を参照されたい。執筆に際して奥山[1996, 1998]に多くを負うている。用いる図版についてはすべて中村・山口・松長・奈良・山折・宮治・奥山[1998]にもとづく。

- 光学顕微鏡と異なり電子顕微鏡で捉えられた細菌やウィルスはモノクロであり、着色されたイメージのおおくは想定にもとづき任意に作成されたものとされる。

- ヴァイシャーリー疫病消除説話については岡田[1987]、SKILLING[1992, 1994]、松田[2002]、八尾[2013]を参照のこと。

- 「釈尊絵伝」の由来や典拠については奥山[1996]の先駆的かつ詳細な研究がある。

- 「四部医典タンカ」第46 幅・第4・5 段には、精神病などの諸病を引き起こす基本十八病魔が描かれ、インド由来の病魔としてナーガや夜叉、羅刹が含まれる。ただしインドにおけるこのような病魔の対処法は毒物などと同じく身体内に侵入した異物除去術の一環として扱われており、チベットにもその伝統が受け継がれていることを忘れてはならない(rGyud bzhi 3.77-79)。

- インド医学文献に説かれる「居住地の破壊(janapadoddhvaṃsa)」発動要因(Carakasaṃhitā 3.3.20-21)については、安東・針貝[1999]参照。疫病の感染経路・拡大範囲に関わる記述には①家族(maṇḍalaka)・②地域(adhivāsa)という二単位(Mahāvastu Chatravastu)に加え、①村はずれ・②聚落・③居住地からなる三単位(Mahāsāhasrapramardanī 巻頭因縁譚)を見出すことができる(菊谷[forthcoming ab])。

- Mahāsāhasrapramardanī(IWAMOTO[1937: 14])。

- ヒマラヤあたりに住まうクンダラー(Kuṇḍalā)というヤクシニー(夜叉女)が1000 人の息子を生み、彼女の死後に遺された息子たちが人の精気を求めてヴァイシャーリーを襲った(Mahāvastu Chatravastu)。

- 田久保[1972: 28.20-29.05]より訳出・抜粋。『佛母大孔雀明王経』Mahāmāyūrī の定型句には、アーユルヴェーダの三病因説とともに地水火風の四大元素を軸とする四病因説の痕跡も並行して見出される(菊谷[forthcoming ab])。

(きくや りゅうた)